被警察抓捕的六四运动参与者(MANUEL CENETA/AFP/Getty Images)

【看中国2019年5月13日讯】一

或许因为历史聚光灯的有限视角,当它的光束主要集中在重大历史事件中的某些精英阶层时,另外一些社会群体会被自觉或不自觉地置于阴影之中。尤其在中国当代史上,此类被媒体或研究者遗忘和冷落了的社会群体并不鲜见。比如,提及中共历次政治运动的受害者,大多数人会立刻想到文化大革命。中共上层领导人刘少奇、贺龙、陶铸、彭德怀、邓拓……;文艺界和知识界的名人周信芳、老舍、傅雷、容国团、严凤英、上官云珠等人的名字大概会自然地浮现脑中。然而,在文革中受迫害最深的,其实并不是上层精英,而是下层群众或政治贱民。迄今所知的文革中的几次大屠杀里——如1966年8月北京大兴县惨案,1967年夏湖南道县及周边零陵地区11个县的杀戮和广西1968年持续近10个月大屠杀甚至人吃人现象——50%以上的受害者是“黑五类”,尤其是生活的广大农村的地主、富农及他们的子女。今天,我们又有谁能记得这些人的姓名呢?谈到历次政治运动中的非正常死亡人数,在我们的心中也常常会以为文革是最多的。其实,根据中外文革研究者的认真统计,文革的受难者大约是两、三百万人。而1959年到1961年的大跃进——大饥荒中,死亡人数至少到达两、三千万人。只不过后者的死亡群体主要是中国最底层的农民。他们没有文化和地位,至今为止无法象文革的许多被迫害精英及子女那样,用笔和声发出抗议的强音。从这一视角来观照历史,我们这些研究者其实是欠了被遗忘和被冷落的社会群体们一笔债和一份情的。

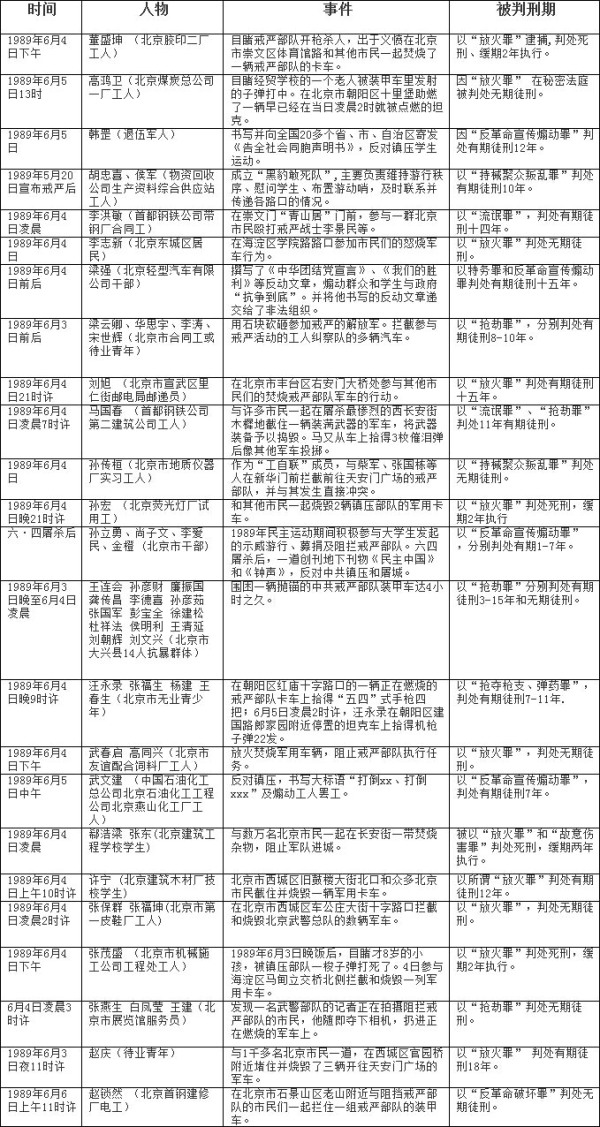

六・四的情况也是同样。说到这一民主运动中的风云人物,我们绝对不会忘了王丹、柴玲、吾尔开希等学生领袖,甚至对他们的音容笑貌也耳熟能详。但是,又有多少人会记得董盛坤、高鸿卫、王连会、孙彦财、廉振国、龚传昌、李德喜、孙彦茹、张国军……这样的一连串陌生的名字呢?后者就是被中共当局长期以来称之为“六・四暴徒”的普通人。论职业,他们是工人、农民、市民、职员、教师、甚至小干部。论年龄,他们中既有风华正茂的青年人,也有华发苍苍的中老年人。和学生们一样,他们也满腔热血,想推动中国的民主化。和学生们稍有不同的是:他们常常并不活动在历史舞台的中央,而是自觉地充当学生运动的后援者和保护者的角色。在北京戒严和最后开枪镇压的时刻,常常是他们冲在队伍的最前面去阻坦克、拦军车,甚至为广场里的学生在京城外围挡子弹。最后,和学生们的遭遇大不相同的是:他们付出的代价最大、被中共整得最惨。他们中不少人被判死刑和无期徒刑,这在同样被捕的六・四学生领袖中是鲜见的。这一社会群体大都是无名英雄。即便在六・四过去后的三十年间,在海外也比较少地为媒体提及。说他们是一个被遗忘和被冷落的社会群体应不为过。为此,本书中收集的一百零八名“六・四暴徒”的法庭档案便填补了当代中国史研究的空白,还这一社会群体以迟到的公道和应有的歉疚。

二

在同一场反抗中共暴政的民主运动里,中共有选择地对某一社会群体下重手镇压,一定是有它大为忌惮的政治考量的。一个显而易见的事实是:正是这些普通人构成了中国社会的沉默的绝大多数。如果他们被发动起来普遍地参与反共的民主运动,那中共的末日就真的来临了,因为它统治的社会基础要土崩瓦解了。如果我们用中共自己夺权经验和革命理论来说事,那就是学生运动还仅是“先锋角色”,而工农大众才是“革命的主力军”。相比之下,中共更要防止它的“主力军”中出现蔓延的反抗力量。一旦出现,自然要防微杜渐地大力镇压下去。

如果我们对这近百份法庭档案稍作浏览,还不难发现中共对对这一社会群体忌惮和仇恨的其它一些原因。

首先,是这一社会群体所表现出来的对六・四民主运动信念的坚韧性,以及他们为坚持这一理想的不惜牺牲自我、扩大事态的抗暴行动。当六・四镇压的枪声在北京木樨地打响,隆隆的坦克纵队终于碾压过天安门广场后,不少学生运动的领袖和民主精英们被迫走上了流亡的道路,开始了另一种方式的对暴政的反抗。但这一社会群体的想法似乎稍微不同,他们并不认输,而是想扩大这一运动,使之蔓延到在全国各地,以激起更大的民变。他们在各地公开呼吁罢工、罢市、罢课;刷反政府的大标语和散发传单;组织大规模的对抗性的示威游行等等。在本书中我们可以看到大量这样的案例。比如,本书的第一个案例,湖南湘潭市的陈钢、陈定兄弟和彭实三人被判,就这这样一个典型。陈氏兄弟原在长沙积极参加民主运动,六四北京的镇压发生后,其父怕他们出事,就把他们带回到故乡湘潭。不料他们1989年6月7日到9日,组织上千工人游行,围堵湘潭电机厂大门呼吁工人罢工抗议镇压。1989年6月9日,示威者(包括陈刚胞弟陈定)被湘潭机电厂公安处警察打伤。陈钢还带着20多名群众直接赶赴公安处讨说法。他们在公安处没有找到打人凶手,直接到公安主管方伏秋家中要人和抗议。再如,同在湖南,在另一个城市岳阳市的胡敏、郭云乔、毛岳君、樊立新、潘秋保、万岳望、王昭波和樊凡的集体案件也有相似的情况。胡敏等人被捕前都是岳阳市的工人。1989年6月7日晚,胡敏和很多人一起听到从北京南下演讲的大学生们对李鹏政府开枪杀人的血泪控诉,群情激愤,不能自已。于是,他与岳阳市数千名大学生、工人、市民一起,在京广铁路上卧轨静坐,并将备用铁轨抬上铁路,造成京广铁路线中断。随后,胡敏和岳阳市上万群众自发游行,捣毁市政府大门和牌子。胡敏并与刚刚认识的几位朋友宣布成立“岳阳市工学联盟会”并担任会长。因此,胡敏与同案七人于1989年6月10日被公安局逮捕,后又被判以重刑。虽然贵阳在中国地处偏僻,但本书中所受的陈友才、杜和平、王顺林和张鑫佩等市民的“反革命宣传煽动”显然走得更远。据贵州省贵阳市检察院后来对他们的起诉书记载:

一九八九年五月十七日至十九日期间,被告人陈友才、杜和平、李黔刚(另案处理)等人,书写“公民们,今日去春雷广场声援学生的爱国行动”的集会通知,张贴在次南门、河滨公园等处。致使学生和其他人员数百人在春雷广场集会,并举着“工人罢工、学生罢课、教师罢教、商人罢市”,等标语在市内和省政府院内游行,被告人陈友才在省政府院内发表了煽动性的演讲,被告人杜和平在游行中散发传单。在传单中煽动“你们有什么顾虑还值得沉默吗?”“不如燃烧起人权的火焰”,造谣我党和政府拖延回避胡弄学生的对话要求,时间拖延越长,罪过越大。等等。极力地宣传煽动制造社会动乱。

一九八九年六月五日至七日期间,被告人陈友才、杜和平、张新佩、王顺林等人多次召开会议,成立了非法组织“(贵州)爱国民主联合会”,按会议安排,由被告王顺林起草了《告全省同胞书》,陈友才起草了《罢工宣言》,同时被告人陈友才、杜和平、张新佩对《告全省同胞书》进行了传阅、修改和组织打印。在《告全省同胞书》中造谣煽动,“政府从外地调集了大批军队,动用了坦克、装甲车、机关枪、武装直升飞机等武器残酷屠杀百里挑一的青年学生,民族的未来。这次血腥镇压造成成千上万名学生和市民伤亡,造成大规模的流血事件,这是古今中外绝无仅有的事。现在三十八军已经向残酷屠杀人民的二十七军开火,全省人民团结起来!行动起来!不愿做奴隶的人们完成我们新的长城。为反对真正的动乱而奋斗!”等等。极力地进行煽动。

值得一提的还有:在这新一波不屈不绕的抗暴斗争中,一些杰出的女性也写下了壮丽的篇章。比如来自上海的孙宝强女士,她原为石化集团上海炼油厂打字员。孙于1989年6月5日下午和6月6日上午,在上海市不同地点,公开演讲谴责中共政权在北京暴力镇压和平示威的现实,并带领群众设置路障抗议六四镇压,被以“聚众扰乱交通秩序罪”判刑3年。系上海市唯一因六・四事件入狱的女性。在本书中收入抗暴文献的女性还有原邵阳师专教育科教师莫莉花(笔名茉莉)。按《湖南省邵阳市中级人民法院刑事判决书》的记载:“6月3日晚至4日凌晨,北京平息反革命暴乱后,被告人莫莉花于6月4日晚和5日上午,在邵阳师专和黎某某等极少数人为一小撮暴徒召开的‘追悼会’上和邵阳市人民广场发表演说,恶毒攻击和诬蔑我们的党和政府平息北京反革命暴乱是‘法西斯政府对人民的血腥镇压’。狂妄叫嚣要为一小撮反革命暴徒‘修一座更加高大、更加壮丽的民主女神’。要以推翻中央人民政府去祭奠暴徒的‘英灵’等等。”最后,她因所谓的“反革命宣传煽动罪,判处有期徒刑三年,剥夺政治权利一年。”

当我们论及这一抗暴者群体民主理念的坚韧性时,我们不能不提到他们在历经牢狱和被迫害的沧桑后的表现。在人类历史上,专制政权的迫害常常造就更为坚定和成熟的反对派。如果你是一个对当前中国大陆和海外民主运动稍有了解的读者,便不难发见本书这一抗暴者群体中的一些名字,在三十年后仍然、或更为人们所熟悉。比如,原湖南省邵阳市的工人李旺阳。在北京发生的大屠杀后,李旺阳于6月4日公开在邵阳市人民广场交通指挥牌上张贴了“为对付反动当局的血腥镇压,号召全体工人立即举行罢工,立即控制市区主要交通”大字报。并在当天还发动了一些人打着“向为爱国捐躯的英烈们致哀”的横幅游行,呼喊“反对血腥镇压”、“消灭法西斯”、“向死难烈士致哀”等口号。6月6日,李旺阳又与邵阳师专等高校的学生一起组织和召开了有数千人参加的“追悼会”,李亲自书写“悼词”。6月7日,李旺阳又到邵阳市造纸厂、糖厂、金笔厂、肉联厂等单位进行反暴政宣传,发动工人罢工。为此,李被判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利四年。但是,他在2000年刑满出狱后,仍然坚持参加反对中共的地下反抗活动。为此,李旺阳于2001年又一次被判处煽动颠覆国家政权罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利四年。李旺阳于2011年5月5日因病出狱。他双耳完全失聪,只能抬回家中。但是,他一出狱后便加入中国民主党。2012年5月22日,李旺阳接受香港有线新闻台记者采访,仍坚定地表明自己为在中国实现多党制和民主制度的决心。该访谈于2012年6月2日播出。2012年6月4日李旺阳获全美中国学生学者自治联合会颁发“自由精神奖”。2012年6月6日凌晨4时,其亲属发现李旺阳在湖南邵阳市一所医院身亡,死因成疑。李旺阳之死,引起国内外强烈反响。毫无疑问,他为中国的民主事业贡献了他的一生。

上面我们提到的孙宝强和茉莉两位女性抗暴者,虽然后来都流亡海外,但还都活跃在民主运动中。在刑满出狱后20年内,孙宝强受到上海市警方全方位的监视、迫害,生活困难,但是她在逆境下持续抗议,多次美国之音和亚洲自由之声电台向全世界揭露中共政权的违法行径,同时坚持写作,纪录中共政权下的黑暗、暴力和人性的扭曲。她于2011年在香港出版《红楼女囚——远东第一监狱的记实故事》,以此“献给六四中所有的受难者和家属”。其后,又有纪实文学《上海版高老头》、《猥琐的上海人系列文集》和大量的时评政论问世。孙宝强于2011年初到澳大利亚,同年接受澳大利亚政府提供的政治保护签证,定居悉尼。另一位女性茉莉,出狱后曾流亡香港任编辑,后又到瑞典教育机构任职,兼自由撰稿人。出版有作品:《人权之旅》、《山麓那边是西藏——一位中国流亡者的观察》、《瑞典森林散步》。莫莉现是海外著名的时评家。她有大量文章见于海外报刊杂志。曾获获纽约“万人杰文化新闻奖”,香港“人权新闻奖”。

其次,这些抗暴活动显现了颇具规模的组织化的趋势,也成为中共对这一群体怀有深度恐惧的原因之一。在我们上面论及的湖南和贵阳的工人和市民的抗暴活动,就都是成立了有一定规模的反抗组织的。在岳阳市的胡敏、郭云乔、毛岳君、樊立新、潘秋保、万岳望、王昭波和樊凡的集体案件中,他们成立了“岳阳市工学联盟会”。在贵阳市的陈友才、杜和平、王顺林和张鑫佩等市民的“反革命宣传煽动”一案里,有“(贵州)爱国民主联合会”。在本书所收集的法庭档案中,所谓的“非法组织”无一不是抗暴者们被加重刑罚的依据。这一情况,在山东有刘玉滨、李风林、车宏年、王长安、魏强、马晓骏等人的“反革命案”,其主要罪状即是“于1989年6月7日夜间,在山东大学新校十号楼237房间成立了‘济南各界自治联合会’反革命组织。该组织妄图‘组织革命的武装以反抗反人民的军事镇压’,下设‘革命军事委员会’、‘城市工作委员会’、‘内务委员会’等八个委员会,计划‘筹备长短利器’、‘迅速调查部队情况’、‘铲除秘密警察’、‘罢工’、‘空机关’以及破坏铁路运输等”(《山东省济南市人民检察院起诉书》)。甚至,在中共当局对李旺阳的刑事判决书里,李在六・四后以“工人联合自治会”的笔名转抄张贴了所谓“六・三惨案真相”、“快讯”、“消息”、“来电”等反对六・四屠城的传单和大字报也成为一个特殊的罪状。为什么中共要对抗暴者们成立自己的组织深为忌惮,当然是怕这些群众组织升级为反对派政党,进而破坏中共一党专政的天下,在中国推行民主的多党制。确实,在本书中我们还可以看到,这一成立反对党,追求多党制的未来在抗暴群体中已初露端倪。比如,在四川重庆的许万平和代勇的所谓的“反革命宣传煽动罪”和“组织反革命集团罪”一案里,我们就看到了许万平等人不仅对六・四镇压极为不满,书写了“惊闻屠刀举,儿女热血洒,山河化悲哀,仇恨涌我心”等诗词。其后,还积极筹备组织以推翻共产党领导的专政政权为目的“中国行动党”。陆续撰写了“中国行动党宣言”,“中国的现状”,“中国的明天”,“枪杆子才能推翻共党”,“关于宣传工作”,“关于地下工作”,“关于组织工作”等文章,拟定了该组织机构设置和军队编制的方案以及“中国行动党党员标准”,“纪律”,“誓言”等,设计“中国行动党”的“党旗”,“公章”,“军旗”,“军徽”的图案。许在其所写的文章中,明确了“中国行动党是为了推翻共产党的专制,独裁,以消灭共党为宗旨”。

最后,导致中共当局对这一群体极端仇恨心理的还有抗暴者们群体性的自卫行动。论时段,这些行为主要发生在整个六・四运动从戒严到屠杀过程中。论地域,主要集中在北京地区。在本书中,虽然所收集的法庭文件远不能涵盖所有的抗暴者,但是北京市民的六・四抗暴壮举第一次以法律档案的形式得以历历在目的记载。为此,特列简表如下:

三

自在二十世纪以来,非暴力的抗争方式在社会抗议、社会革命和政治变革中已经成为一种强有力的工具。关于非暴力的使用有很多表述和例子。如公民抵抗、非暴力抵抗和非暴力革命等等。比如,圣雄甘地领导的长达数十年的非暴力运动,反抗英国对印度的统治;马丁・路德・金和詹姆斯・贝弗尔在他们领导的为非裔美国人争取民权的运动中采用了甘地的非暴力方式;凯萨尔・查韦斯在20世纪60年代领导的非暴力运动中抗议加州农场工人受到的不公正待遇。另外,1989年发生在捷克和其他东欧社会主义国家的“天鹅绒革命”推翻了共产主义政府,也被认为是1989年发生的重要的非暴力革命。其实,同样发生在1989年的中国六・四民主运动,是一场规模更大、影响更广的非暴力抵抗革命。只不过它悲壮地失败了而已。

既然我们认为六・四民主运动是一场非暴力革命,我们就必须回答在上述表格中的内容所触及的问题:如何来看待北京市民中的抗暴者群体的武力自卫行动?虽然“非暴力”这个术语经常与和平联系到一起,或是被当做和平的代名词。但非暴力倡导者和活动家并不认为它应当被等同于奴才式的不抵抗与绝对的和平主义。非暴力特指不使用暴力,也指选择不去伤害或造成最小的伤害,不抵抗则是指什么都不做。非暴力有时是被动的,有时则不是。如果一座有婴儿在里面啼哭的房子着火了,最无害最恰当的行为就是去主动灭火,而不是被动地站在那里让火继续燃烧。一个和平的抗暴者完全可能在一个特定的场合下提倡非暴力却在其他场合中认同暴力。举个例子,一个非暴力抵抗运动的参与者完全可能支持警察向谋杀者开枪。北京地区自宣布戒严到开始屠城的情况也是如此,统治者已经开始了血腥的开枪镇压,抗暴者们甚至目睹自己身边仅8岁的儿童被枪杀。在这种情况下,他们为了尽可能地阻止驰向天安门广场去进一步屠杀学生的军车、坦克、装甲车,实际上正是一种设法造成最小的伤害的合理举措。人非草木,孰能无情?当一个有良知的公民目睹身边的儿童(如张茂盛)老人(如高鸿卫)被来自装甲车的罪恶子弹射倒在血泊中时,他们采取一些看来“过激”的行动来对待这些军车,是在人性层面上完全可以理解的举动。

在整个天安门事件中,最大的暴徒无疑是下令对手无寸铁的学生和市民进行大屠杀的中共政府和它的领导人邓小平、李鹏之流。但是他们常常采用倒打一耙的伎俩,把政治抗暴者丑化或污名化为犯有“放火罪”、“流氓罪”、“抢劫罪”和“持械聚众叛乱罪”刑事犯。其实,即便有些抗暴者并没有过任何上述的“过激行为”,只是在六・四屠城后发出了坚决反对的强音,照样也被中共的法庭以“反革命宣传煽动罪”判以重刑。本书编者之一的孙立勇先生,就是这样一位“六・四暴徒”。孙立勇,生于1961年,北京人,被捕前系北京北辰集团安全保卫部专职保卫干部。1989年天安门民主运动期间积极参与大学生发起的示威游行、募捐及阻拦戒严部队。六四屠杀后,他与尚子文、李爱民、金橙一道创刊并散发地下刊物《民主中国》和《钟声》,谴责六四屠杀,要求追究并惩办政府当局的肇事者,释放无辜被捕民众。他1991年被捕,1992年被以反革命宣传煽动罪判处有期徒刑7年、剥夺政治权利3年。独裁政府对一切反对派行动的严酷镇压可能会导致人们对非暴力抵抗结果的怀疑,如素享盛名的《1984年》的作者乔治・奥威尔就认为甘地的非暴力抵抗策略只有在有“新闻自由和集会权利”的国家才有效。换句话说,在中国这样极端集权的共产国家局限于非暴力抗争就可能收效甚微。甘地自己也说,他可以去教一个有暴力倾向的人学习非暴力,但却不可以去教一个懦夫。然而,无论是对专制政府的非暴力抵抗还是暴力抵抗,其关键词其实是“抵抗”两个字。抵抗的方式完全可以视抵抗运动中的具体情况而定。如果放弃作为核心的“抵抗”,无论谈论非暴力还是暴力,都将会失去最基本的意义。

中共的独裁政府无疑是用原子弹和坦克武装到牙齿的强权。挑战他们的手无寸铁的六・四的抗暴者群体的反抗似乎是螳臂挡车,胜利的希望非常渺茫。这使我想起了钱玄同动员鲁迅写作的历史范例。1917年初,在北京高师国文部任教授的钱玄同就开始给《新青年》杂志投稿,积极支持文学革命。不久,他就成为《新青年》的编辑之一,并千方百计为该杂志寻求合适、优秀的撰稿人。一次,钱玄同兴冲冲来到他留日时的朋友周树人的住处来动员他写启蒙大众的文章。当时周树人正处于报国无门、救民无法的极端苦闷之中。钱玄同建议说:“我想,你可以做点文章。”周树人说:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”钱玄同争辩说:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望”——这句话打动了周树人的心,使他走出隐默,终于动笔写了抨击吃人的旧礼教的白话文小说《狂人日记》,发表在《新青年》1918年4月号上,署名“鲁迅”。从此,鲁迅一发而不可收,小说、杂文等作品不断,在同旧世界的斗争中,冲锋陷阵,所向披靡,成为一名旧礼教铁屋子里的最勇敢的呐喊“狂人”。

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望”——在今天中国大陆和海外的民主运动中,六・四抗暴者群体早已经不是孤立的存在。因此,我们只要坚持抗争,决不能说“没有毁坏这铁屋的希望”。

是为导读,共勉之。

2019年3月草就于美国加州州立大学洛杉矶分校

(文章仅代表作者个人立场和观点)来源:纵览中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。