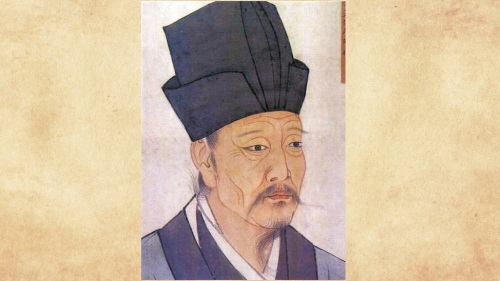

明成祖朱棣。(图片来源:维基百科)

在中国每年除夕夜,北京大钟寺的一口大钟,在撞击下,就会发出雄浑悠扬、振聋发聩的声音。这口大钟被世人称为永乐大钟。诞生在十五世纪中国的明王朝永乐年间,距今已有五百八十多年历史。它高 6.75 米(两层楼高),直径 3.7 米,重 46.5 吨,是中国现存最大的青铜佛钟,在世界上亦有“钟王”之美誉。

除了“现存最大”之外,其钟声也令人称奇叫绝。轻击时,圆润深沉;重击时,浑厚洪亮,音波起伏,节奏明快优雅。声音最远可传方圆90里,尾音长达2分钟以上,经专家测试,其声音振动频率与现代音乐上的标准频率相差无几。

不过,真正让永乐大钟成为世界铸造史上的奇迹的,不是因为它的规模和乐音,而是大钟体内外,整整齐齐铸满了二十二万七千字的佛教经文和咒语。试想,永乐大钟一响,字字钟声,声声佛经,就让听者如同诵读了佛教经文一样,真是神圣又巧妙的创意!

自然,人们要问,这口大钟是谁铸造的?铸造目的是什么?

永乐大钟是由明成祖朱棣下令铸造的,由高僧姚广孝历时一千多个昼夜,在公元1420年主持完成。悬挂地点原来在皇宫。朱棣皇帝通过铸钟鸣钟的形式,利用佛教经典警示百官,教化百姓。永乐大钟不仅是佛钟,它还是朝钟,是国之重器,集振国威、化民志、传佛教、压邪恶、警官吏、正民风、祈国福、保安宁诸多功能于一体,是国家意志、民族精神、华夏文明的一个象征。

五百多年过去了,永乐大钟至今仍完好无损。人们每每听到永乐钟声,除了思古之幽情顿生之外,常常由物思人,思及铸钟之人——明成祖朱棣,更进一步思及朱棣所领导的“靖难之役”,从而得到一个强烈的历史警示:天命不可违——在历史舞台上,顺天者昌,逆天者亡。

1398年(洪武三十一年),明太祖驾崩,建文帝继位后,实行削藩之策。周王朱橚、湘王朱柏、代王朱桂、齐王朱榑、岷王朱楩相继获罪,被废除藩国。在此情形之下,高僧姚广孝密劝燕王朱棣起兵,朱棣便以诛杀建文帝身边的齐泰、黄子澄为名,发动“靖难之役”。酷烈的战争历时四年,朱棣最终顺利夺取南京,登基称帝。以区区燕地一方士众敌全国兵马,且最终获取胜利,在中国古代历史上实属罕见。

今天,当我们走近这段历史时,对燕王朱棣的胜利,感到一个惊讶接着一个惊讶。其中尤其以“靖难之役”中的三次神风相助为最不可思议。

第一次“神风四起”,发生于公元1400年的白沟河之战。双方杀得昏天黑地时,眼见朱棣的北军陷入重重包围行将溃败之际,南军李景隆的帅旗竟然被突起的大风吹得折断了!朱棣趁机发起了凌厉的攻势,南军大溃,死伤百里。第二次“神风”则来的更蹊跷了。公元1401年,燕军与南军大战于夹河。在此战中,朱棣的两名大将先后战死,北军溃败之势已无法逆转。然而,就在此时东北风骤起,迎面吹向南军,北军大呼急击,南军大败。也就在朱棣夹河之战后,第三次“神风”再度如“神功护体”般挽救了朱棣的北军。1402年,南北两军遭遇于藁城,朱棣遭到了吴杰部的拚死反击,朱棣眼见即将沦为战败俘虏时,忽然,神风四起,昏天黑他,风沙直扑南军,朱棣趁势掩杀斩首6万,迅速扭转了局势。

可以说没有这三次的“神风”的助攻,朱棣也许在整个靖难之役中早已命丧黄泉,而次次“神风”护体,让朱棣在南下的战役中每次总化险为夷,让人不得不叹服燕王朱棣实乃“天选之子”。

当初高僧姚广孝密劝朱棣起兵时,朱棣道:“百姓都支持建文帝的话,怎么办?”高僧姚广孝毫不犹疑地答道:“臣已经洞察天命所在,不要担心民心问题。”无独有偶,早在北宋时期,易学大师邵雍在《梅花诗》中,就用“飞来燕子寻常事”的预言,暗示了“靖难之役”必胜的结局。如此看来,“靖难之役”的胜利,实际上并不奇怪,在历史舞台上,不管力量有多悬殊,不论过程有多曲折,结果必定是顺天者昌,逆天者亡,这是一条亘古不变的规律与天道。在这个过程中,胜出的总是“天选之子”,淘汰的就是那些“逆天之徒”。

文附:《梅花诗》解

邵雍像。(图片来源:公有领域)

北宋易学家邵雍,作了一部只有十首诗歌的预言集——《梅花诗》。《梅花诗》中有很大一部分是写给出家修行人的,因而尘世中的芸芸众生不知所云,但隐晦地勾勒了此后中国的历史巨变和朝代变迁。

在《梅花诗》问世之后,历史的演变已经证实了若干首预言诗歌的正确性,尤其是前五首预言诗,更被人们认定是确凿无误的预言。

第一首诗写道:“荡荡天门万古开,几人归去几人来。山河虽好非完璧,不信黄金是祸胎。”这首诗,被认定是预言靖康之变和北宋灭亡的语句。

“荡荡天门万古开”便是指北宋的都城开封府被金人撬开了大门,随后的“几人归去几人来”则是在描写宋人在外敌入侵之后颠沛流离的惨状。“山河虽好非完璧”很明显就是在指虽然宋朝还存在,但已经不是一个完整的天下了,且世事变迁,没有人会相信金人会是最终灭掉北宋的族群。因而,最后一句“不信黄金是祸胎”的意思也就不言自明了。

第二首诗写道:“湖山一梦事全非,再见云龙向北飞。三百年来终一日,长天碧水叹弥弥。”这首诗被认定是对偏安一隅的南宋王朝的鲜明写照。

北宋灭亡之后,南宋朝廷不但不知道自我反思,相反却只懂得贪图一时的享乐,因而才会有开篇的“湖山一梦事全非”之说。“云龙向北飞”则是指在北方出现了真龙天子的迹象。此时,在蒙古草原上,正有一个人励精图治,以图一统中华。此人,便是成吉思汗!而宋王朝的灭亡,早已经不是什么秘闻了,当元军直逼临安的时候,大宋的天子被抓,宋王朝彻底覆灭了。最后一句“长天碧水叹弥弥”描写的事情更加凄惨。当残留的宋军部队被元朝的追军赶得穷途末路的时候,丞相陆秀夫背负着年仅9岁的南宋小皇帝投海而死。

从此,天下改朝换代,再也不姓赵了。

第三首预言诗是在讲元朝的石师,诗曰:“天地相乘数一原,忽逢甲子又兴元。年华二八乾坤改,看尽残花总不言。”

“天地相乘数一原”意指普天之下将会发生一场大巨变。第二句“忽逢甲子又兴元”的首字“忽”则说的是元世祖忽必烈,而“兴元”则是指元朝的兴起。忽必烈登基称帝的那一年,正是农历甲子年。之后的“年华二八乾坤改”,是说在元朝统治天下80年之后,必将又经历一次乾坤变革。从宋亡到元灭一共是88年的时间,直到朱元璋建立起了明王朝,才有了“看尽残花总不言”的结局出现。

第四首诗写道:“毕竟英雄起布衣,朱门不是旧黄畿。飞来燕子寻常事,开到李花春已非。”很明显,这首诗是在讲大明朝的国事了。

“英雄起布衣”,无疑是在说明朝的开国皇帝是从平民老百姓中来的,而朱元璋不但是个平民百姓,更曾是个一无所有的叫花子。他并不是京畿望族,但却能够一统天下,因而说“朱门不是旧黄畿”。但时隔不多久,便有燕王朱棣谋朝篡位,故“飞来燕子寻常事”并不是没有来由的预言,这件史事被后世称为“靖难之役”,此也正是《梅花诗》预言最具有代表性的预言之一。直到末句的“开到李花春已非”,直接点明了明王朝的灭亡。“李花”和闯王起义的李自成脱不开干系,正是李自成的农民起义军,彻底终结了崇祯皇帝的江山美梦。

到了第五首诗的时候,《梅花诗》已经把时间的跨度写进了大清朝。诗中写道:“胡儿骑马走长安,开辟中原海境宽。洪水乍平洪水起,清光宜向汉中看”。前两句中的“胡儿”显然是对少数民族的蔑称,“胡儿骑马走长安”了,天下必定是属于北方的少数民族。“开辟中原海境宽”更直接点出了清朝一统天下是大势所趋。但最后两句,却跨过了整个清朝的历史,把叙述重点放在了颠覆清朝的两次起义上。“洪水乍平洪水起”指的是洪秀全领导的太平天国运动,“清光宜向汉中看”中的“汉中”则道出了武昌起义的地点。这两次起义,一次使得清王朝的元气大伤,另一次结束了达数千年之久的封建帝制。

《梅花诗》的最后一首诗也提到了一个大同的世界。诗中写道:“数点梅花天地春,欲将剥复问前因。寰中自有承平日,四海为家孰主宾。”意思是指,在未来的某一天,将会有一个大同的世界出现,到那时,四海兄弟皆是一家人,那才是真正的终极梦想。

责任编辑:文丽

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。