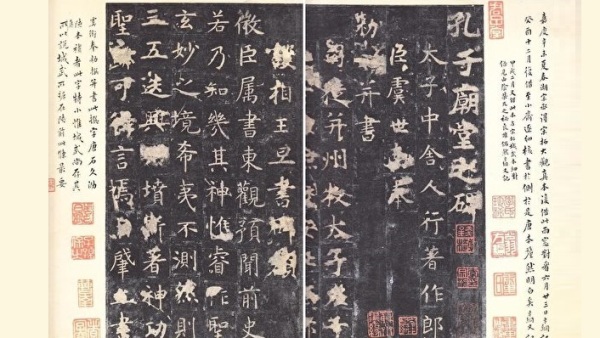

楷書名碑〈孔子廟堂碑〉是虞世南69歲時書風淳熟之代表作。(圖片來源:公有領域)

虞世南(558年∼638年),字伯施,越州餘姚(今浙江餘姚)人。唐太宗時期重臣,著名文學家、書法家,「初唐四大家」之一。年輕時曾學書於王羲之七世孫、大書法家智永,得其真傳。楷書名碑〈孔子廟堂碑〉是他69歲時書風淳熟之代表作。

虞世南滿腹經綸 德行高超 獲稱「五絕」

虞世南為人正直,博學多聞,有「書櫥」美稱。有一次,唐太宗出行前,官員問要帶上哪些書籍。唐太宗說不必了,虞世南學富五車,就是個「行秘書」,類似於「行走的圖書館」之意。

唐太宗大力稱讚他:「世南一人,有出世之才,遂兼五絕。一曰忠讜,二曰友悌,三曰博文,四曰詞藻,五曰書翰。」其德行、忠直、博學、文詞、書翰獲稱「五絕」。

紀念孔子 孔廟起源與演變

孔廟是為了紀念、祭祀孔子所興建的廟宇。中國最早的孔廟位於山東曲阜,是孔子逝世的第二年,由弟子將其「故所居堂」立廟祭祀,僅三開間的規模,頗為簡陋,供奉孔子生前用過的衣冠、車、琴、書冊等遺物,並按歲時祭祀。

北魏孝文帝太和十三年(489年),在當時的京師平成建立了第一座位於曲阜以外的孔廟,歷朝皆仿效之。到唐高祖李淵時期,在太學中設孔廟,自此孔廟遂與學宮結合。兩漢魏晉時,在學校中經常把孔子、周公放在一起祭祀。唐初仍然以周公為先聖,孔子配享。

唐太宗貞觀二年(628年),左僕射房玄齡上書,認為學校的建立始自孔夫子,請停祭周公,以孔子為先聖,顏回為先師。唐太宗納其言,尊孔子為先聖,以儒學道德思想治國。

貞觀四年(630年),唐太宗下令各地方學宮皆須設孔廟,成為「依學立廟」,普設各地。

唐玄宗時期封孔子為文宣王,故孔廟又稱「文宣王廟」。明代後普遍稱「文廟」,和國家教育聯繫起來,但曲阜孔廟仍稱孔廟。唐、宋後,文廟遍布全國,有官學處都設文廟。

〈孔子廟堂碑〉評價極高 千金難得一拓

唐太宗貞觀年間,大唐政治清明,國力鼎盛,史稱「貞觀之治」。唐太宗令虞世南撰〈孔子廟堂碑〉並書碑。初刻於貞觀四年(630年)前後,貞觀七年(633年)碑石勒成,立於長安孔廟中。內容記載唐高祖武德九年(626年)封孔子第二十三世後裔孔德倫為褒聖侯,並修繕孔廟之事蹟。

〈孔子廟堂碑〉評價極高。既為唐楷圭臬,也註記唐太宗尊孔子為先聖,大興儒學的歷史。(圖片來源:公有領域)

碑文共有楷書35行,每行64字。此時虞世南已是暮年,筆法出神入化,圓潤俊朗;布局疏朗寬綽、灑脫自然;融合魏晉蕭散逸氣,以及唐代的平正法度,評價極高。既為唐楷圭臬,也註記唐太宗尊孔子為先聖,大興儒學的歷史。

〈孔子廟堂碑〉刻成後風靡天下,眾多車馬集結,人群摩肩擦踵,終日捶拓,不久就被拓壞了。孫承澤《庚子銷夏記》記載:「當時車馬填集碑下,氈拓無虛日,故未久而壞。」

不幸的是,此碑又遭祝融而盡毀。武則天長安三年(703年),曾命相王李旦重刻,相王並篆額:「孔子廟堂之碑」,但仍因椎拓過多而毀損。其後再遭火焚,於唐末戰亂中毀失。

〈孔子廟堂碑〉的唐刻拓本很少。清楊賓《大瓢偶筆》說:「僅拓數十紙賜近臣,未幾火燼。」到宋代已經相當罕見,價格驚人,千金難得一拓。

宋代大書法家黃庭堅曾親眼見過唐拓本,評曰:「見舊刻乃知永興得智永筆法為多。」又稱頌道:「孔廟虞書貞觀刻,千兩黃金哪購得?」

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。