著名碑刻〈雁塔聖教序〉是褚遂良晚年代表作,公認學習楷書最佳範本之一。

〈雁塔聖教序〉一出,大為轟動,「褚書」蔚為風尚。

褚遂良(596年~658年),字登善,杭州錢塘縣(今浙江省杭州市)人。唐代政治家,「初唐四大家」之一。書法史上著名碑刻〈雁塔聖教序〉是其晚年代表作,公認學習楷書最佳範本之一。

大書法家褚遂良博採眾長 承先啟後

褚遂良出身名門望族,學識淵博,個性耿直。書法受到虞世南、歐陽詢二位前輩書法大家的指點,深得「二王」精髓,還具備了一雙鑑定王羲之書法真偽的鷹眼。其楷書方圓兼備,行筆靈活自如,世稱「褚書」,是上承隋代,下開唐代書風,承先啟後的大書法家。

褚遂良為唐太宗時期重臣,太宗駕崩後,與長孫無忌共受遺命輔政。唐高宗時封為河南郡公,世稱「褚河南」。因為和長孫無忌都堅決反對冊立武則天為后而被一貶再貶,最終卒於愛州(今越南清化)刺史任上。

歷盡艱險 玄奘法師西行取經 成就斐然

唐代三藏法師玄奘(602~664年),俗姓陳,名禕。因對當時不同的佛經譯述甚感困惑,立志西行取經。期間歷盡種種險惡,多次驚險逃生,終抵天竺。如願向那爛陀寺住持戒賢大師請學《瑜伽師地論》,又鑽研諸經論疏,取得佛學上偉大的成就。

貞觀十九年(645年),去國17年的玄奘法師攜657部佛經載譽歸國。唐太宗聽聞其艱苦的取經過程,大為感動,命其於長安弘福寺主持譯經工作,並廣徵各寺推薦優秀人才共同參與。

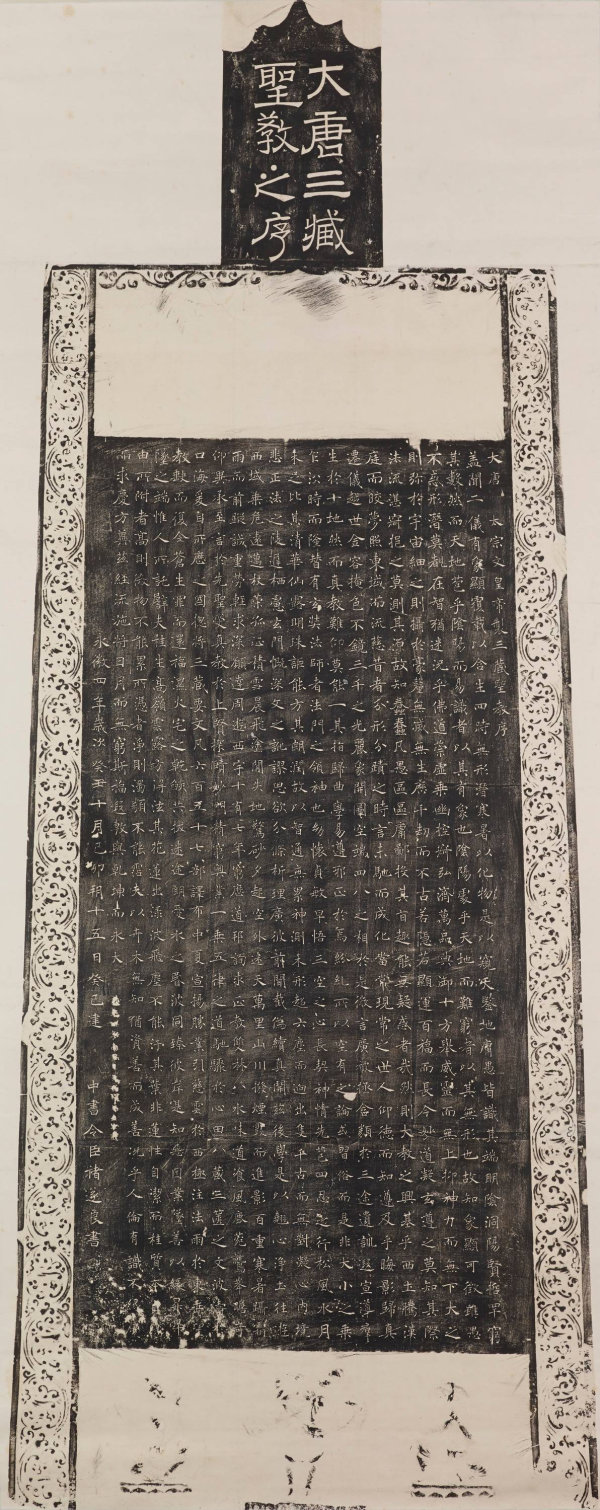

貞觀二十二年(648年),唐太宗為玄奘法師新譯之佛教經典親撰序文,即〈大唐三藏聖教序〉,簡稱〈聖教序〉。內容記述其西行求法之艱鉅,並稱頌流布佛典於東土之功。當時的皇太子李治(唐高宗)也受命作〈述聖記〉一文,頌太宗文治武功,亦對玄奘法師西行求法、獻身佛教的壯舉高度肯定。

〈雁塔聖教序〉端莊古雅,風姿綽約。(以上圖片來源皆為公有領域)

〈雁塔聖教序〉端莊古雅 風姿綽約

唐高宗永徽三年(652年),玄奘法師為了保管自天竺攜回的佛像、舍利和數百部梵文佛經,由朝廷資助,於長安城內大慈恩寺的西院修築了一座五層的藏經磚塔,後來多次整修擴建,即為今七層之「大雁塔」。

唐代書法名家褚遂良以楷書書寫唐太宗和皇太子李治的兩篇文章,萬文韶分刻兩石。永徽四年(653年)立,兩石分別嵌入大雁塔下南門東西兩側的磚龕中,世稱〈雁塔聖教序〉,又名〈慈恩寺聖教序〉。

二塊碑石上的碑額、碑文書寫方向左右對稱。上碑由右而左寫刻,是唐太宗撰文之〈大唐三藏聖教序〉序碑,碑文21行,行42字;下碑由左而右寫刻,為唐高宗撰文的〈大唐皇帝述三藏聖教序記〉,是序記碑,碑文20行,行40字。二碑共計1463字。

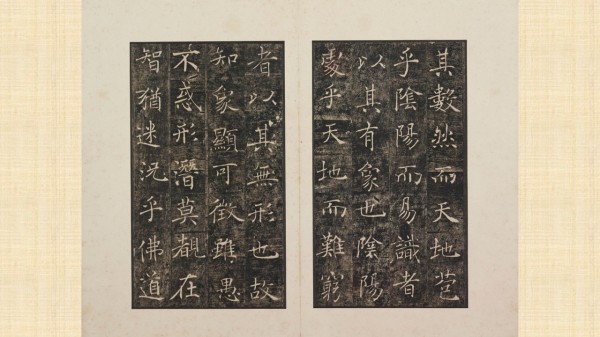

〈雁塔聖教序〉是褚遂良晚年書風成熟時期的代表作。全篇端莊古雅、流暢自然;結體略顯寬疏,夾雜逆入之起筆,八面出鋒;頓挫有致,動感強烈;變化多端,風姿綽約,展現書法極為優美的面貌。此碑一出,大為轟動,「褚書」蔚為風尚。

〈雁塔聖教序〉存世的拓本眾多,現存一件珍貴的宋拓本,收藏於日本東京國立博物館。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。