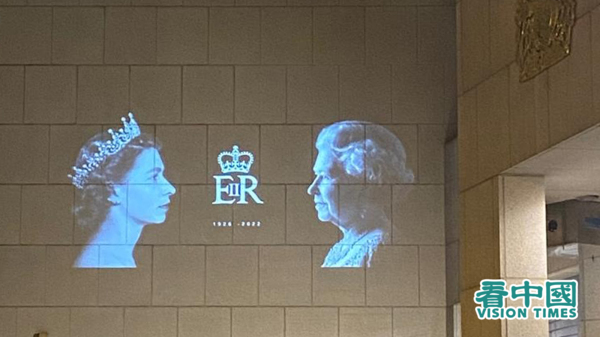

英国驻港总领事馆內设吊唁冊,墙上有英女王的头像投影。(图片来源:看中国)

【看中国2023年9月1日讯】看哪,那些改变英国乃至人类历史的英国人

史蒂芬・褚威格的名著《人类群星闪耀时》首次出版于一九二七年,书中选取了历史长河中十四个“星光时刻”,为平凡人的激情奉上赞歌,向伟大人物抗争命运时的坚强信念致敬,并给黯然陨落的失败者以应有的尊严,因为在人类历史的夜幕上,他们才是恒久闪耀的群星,正如作者所说:“我想从极其不同的时代和地区回顾群星闪耀的某些时刻——我这样称呼那些时刻,是因为它们宛若星辰一般永远散射着光辉,普照着暂时的黑夜。”

这些“星光时刻”包括:西班牙的巴尔博亚以逃犯之身发现太平洋,是大航海时代探险精神的代表;法国士兵鲁日在激情的推动下,一夜之间写出《马赛曲》;纽约商人菲尔德屡败屡战,终于实现了在大西洋海底铺设电报电缆的伟大梦想;拿破仑因为手下将领格鲁希犹豫一分钟,兵败滑铁卢;英国探险家斯科特率队前往南极点,却发现别人已捷足先登;列宁抵达芬兰车站,整个世界将面临翻天覆地的变化……褚威格将这些历史场景用生花妙笔娓娓道来,倒是符合中国“文史一家”的传统:司马迁写《史记》,“鸿门宴”上诸多人物的言行宛如电影画面,明明生在异代的作者似乎身临其境。

《人类群星闪耀时》是我中学时代学习写作的好范本。但我后来发现,这本书让人津津有味、爱不释手,但作者的历史观却暧昧混乱甚至自相矛盾:褚威格对拿破仑的失败颇为同情,对拿破仑的功业相当推崇,却忽略了拿破仑对被侵略的国族的暴政与屠戮,在种族屠杀的意义上,拿破仑是希特勒的老师;褚威格也将被德国人当做祸水运回俄国的列宁予以正面描述和评价,只字不提列宁的共产革命所带来的生灵涂炭,共产主义与法西斯主义在本质上是一体两面的,只谴责法西斯而不谴责共产党,在逻辑上无法自洽,在道德上是伪善和懦弱。

少年时代的我,喜欢浪漫的法国文学和沉重的俄国文学;中年时代,才发现宁静内敛的英国文学以及背后的英国文明的伟大。在《大光》三部曲中,我论述了清教秩序或英美文明的正途,可惜只能有一章的篇幅来写英国。二零二二年夏,我赴英国旅行和田野调查,突然发现以写一本升级版的《人类群星闪耀时》——《不列颠群星闪耀时》,写英国人的故事,不仅回答“谁是英国人”的追问(类似于塞缪尔・亨廷顿的问题——《谁是美国人》),更是在人物的生命中探寻“英国秩序”和“英国治世”的奥秘。

我选择了十五个人物及其创造的历史性时刻,除了第一个人物“无地王”约翰,其他十四个都是“正面人物”(约翰王虽然是“反面人物”,却做了一件对英国宪政进程影响深远的好事——签署了《大宪章》,尽管他不情不愿且很快反悔。上帝如此幽默,祂有时会拣选坏人来完成美好的事情。)我的选择本身就带有强烈的褒贬和臧否,任何一个作家在叙述历史与现实时,都不可能实现所谓的“客观中立”,反之,主观性或个性越强的叙述才越有价值。

在我选择的人物中,最能代表英国人的作家、学者和科学家有:莎士比亚、艾萨克・牛顿、埃德蒙・伯克、詹姆士・瓦特、亚当・斯密、查尔斯・狄更斯、乔治・欧威尔等人。我走访了他们的墓地、故居、纪念碑和纪念馆,更重要的是,他们的文辞、思想与观念已然融入世世代代英国人的血液与心灵之中,甚至成为英国社会日常生活的一部分。

“英国秩序”的内在逻辑:英国从来就不是欧洲国家

我写这些人物,写他们的悲欢离合,写他们的荣辱兴衰,写他们的勇气与智慧,写他们的冒险与抗争,写他们“英国人之所以为英国人”的“英国性”:揭竿而起的苏格兰民族英雄威廉・华莱士,生做自由人,死亦为自由魂;詹姆斯・库克在大洋上乘风破浪,为大英帝国开疆辟土,为人类科学的版图拼上未知的一大块;霍雷肖・纳尔逊在大海上向死而生,“为了英格兰,每个人都恪尽职守”的旗语让全体官兵热血沸腾;温斯顿・邱吉尔临危受命,在至暗时刻力挽狂澜,从未丧失信心和希望——“每个人都是昆虫,但我确信,我是一个萤火虫。”他们用汗水、泪水和血水,完美地阐释了何为英国人、何为英国。

《大宪章》一问世,英国与欧陆的历史轨迹即南辕北辙,英国保守主义政治家柴契尔夫人说过:“人类所有的灾难都来自欧洲大陆,而所有的解决方案都来自说英语的国家。”毫无疑问,“英国秩序”与“欧陆秩序”大相径庭,更遑论西方之外的其他路径和模式了。英国历史学家布伦丹・西姆斯在《千年英欧史》一书中指出,英国国力的巨大弹性可归因于三个因素:首先,英国有其固有的内在力量。自中世纪以来,英格兰王国一直是个大国。与欧洲其他国家不同,自十七世纪以来,英国从未经历过内战、外国占领或革命。如今,英国人的国族认同感比欧洲所有国家都强,且反对欧盟合并主权的潮流。其次,英国的盎格鲁-撒克逊“软实力”在于它有能力让别国的追求与自己一致。长期以来,英国扮演欧洲乃至世界的治安官的角色,提供某种重要的“公共产品”——维持均势、开放经济和自由的国际体系,大英帝国被誉为“被邀请的帝国”,它曾经的殖民地美国、加拿大、澳大利亚和新西兰至今仍是其亲密伙伴。第三,英国的宪政模式适应力强,得益于议会和“公共领域”,英国的总体战略有一个广泛的政治基础:它为政治性国民(议会)所拥有。

本书中每个人物的故事都验证了一个颠扑不破的真理:英国从来就不是欧洲国家。伯克对法国大革命的坚决反对,至今仍掷地有声;亚当・斯密的古典自由主义经济学架构,与欧陆的国家主义和重农主义经济学分道扬镳;当欧陆的女性被牢牢束缚在家庭中时,佛罗伦斯・南丁格尔已穿上护士服装奔赴战场。英国保守主义政治家丹尼尔・汉南指出,英国秩序的核心是绝对产权、言论自由、议会制政府、个人自治,而欧盟正在向大明王朝-蒙古-奥斯曼帝国的道路狂奔——大一统、中央集权、高税率,以及国家控制。所以,西姆斯的结论是正确的:一个统一的包括英国在内的欧洲联邦国家是与英国主权不相容的。相反,一个符合英美宪政体制的欧元区能和英国结成邦联,并且通过北约与加拿大和美国形成安全伙伴关系,这既将保留英国主权,又能为英国带来利益。欧洲大陆在一九四五年之前就失败了,即使是现在,欧盟已然是失败的,只是程度稍好而已。因此,英吉利海峡两岸需要的不是一个欧洲化的英国,而是一个“英国化的欧洲”。欧洲只有与英国分开才能变得更加英国化。

从“英国治世”到“美国治世”

本书中的人物以及他们伟大的创造,都只能诞生于英国。我在写这些人物时,每每将孕育其成功的时代和文化背景与东亚的儒家文化圈做对比:汤显祖成不了莎士比亚;郑和成不了库克船长;大清王朝出不了牛顿;当亚当・斯密在写《国富论》时,乾隆皇帝在焚书和炮制文字狱;当南丁格尔成为“提灯天使”时,中国女子还在缠足。

“英国治世”的巅峰是维多利亚时代。尽管维多利亚女王在名义上统治着人类有史以来最为广袤的“日不落帝国”,但这个帝国却不是她按照一个周密的计划来打造的。她对英国本国和整个大英帝国的重大贡献,不是像清帝国的康熙大帝或俄国的叶卡特琳娜大帝那样以绝对君主制完成野心勃勃的领土扩张,以及对天下事进行事无巨细的治理;反之,她的垂拱而治、无为而治,成就了她的卓越与尊贵,让她与英国宪制融为一体。英国历史学家拉姆齐・缪尔在《帝国之道》一书中指出,这也是英国秩序的本质:它在一知半解的状态下为制度奠定了基础,该制度力图在崭新而未开发的土地上,在其最古老的文明民族里,即刻实现自由,增强国家的凝聚力;它探索着将迥异的自由国家以一种和平与相互尊重的手足之情联系在一起。这种壮大是相当偶然的,而且没有成熟的理论或政策来指导。英国的政策从来不是由理论支配的,而是由一种有秩序的自由传统来打造的。这一时期,英国没有诞生一流的帝国主义政治家(维多利亚女王不是这样的政治家,迪斯累利和格莱斯顿也很难说是这样的政治家),帝国问题也没有在议会的审议中占主要篇幅。事实上,大英帝国和其制度的成长是自发的、零散的;它们唯一的向导(事实恰恰证明这是一个好向导)是自治的精神,这种精神在民众中广泛传播。

二战之后,“英国治世”被“美国治世”所取代,这一过程从二十世纪初就缓慢开始了。就个人而言,邱吉尔远比小罗斯福聪明睿智,但英国的国力已不足以支撑前者充当后者的政治导师。战前从德国移居英国的犹太裔银行家西格蒙德・沃伯格,在战后二十多年间堪称英国的“编外财政部长”,他点石成金、合纵连横,让伦敦重新恢复世界金融中心的位置——即便不能力压纽约一头,至少也与之并肩。正如宗教改革时代法国、西班牙迫害新教徒,信奉新教的人才逃避到英国,沃伯格若留在德国必然是死路一条,他在英国的成功表明英国是一个真正海纳百川的国度。其实,早在此前数十年,犹太裔的迪斯累利就已顺利出任英国首相,这种种族宽容和种族平等,在同时代的任何欧洲大国都是无法想像的。

美国是作为英国的改良版而诞生的。当年,北美殖民地居民奋起反抗英国,不是反对“英国秩序”,而是坚守“英国秩序”——他们的不满,是因为没有受到大英帝国子民应有的待遇,“无代表,不纳税”的观念,就是典型的英国观念。伯克为美洲人的解放运动铿锵有力的辩护,被美国的国父们写入《独立宣言》。历史就是如此吊诡,也如此理所当然。那场战争的伤痕很快就愈合了,美国的崛起后来成了英国的福音。即便是英国激进派记者斯特德也承认:“在美国人以自己的形象塑造世界的过程中,我们没有理由对美国人所发挥的作用感到愤怒,毕竟,这本质上也是我们自己的形象。”美国继承而非取代了英国,即便如今盎格鲁-撒克逊人的后裔在美国逐渐成为人口中的少数(这是杭廷顿为之哀叹的事实),美国仍然是英国“政治计划”的后裔。“英语文化圈”概念的延续时间已经超过二十世纪上半叶的“盎格鲁-撒克逊”世界团结的概念。

本书中十五个人物的故事,呈现了英国乃至世界历史上的十五个“星光时刻”,更阐释了何为英国人、“英国秩序”和“英国治世”。今天的我们所热爱的自由、独立、宪政、共和这些伟大的观念,在很大意义上都是英国式的。刘晓波曾经说过:“中国实现真正的历史变革的条件是做三百年殖民地。香港一百年殖民地变成今天这样,中国那么大,当然需要三百年殖民地,才会变成今年香港这样,三百年够不够,我还有怀疑。”这句话伤害了许多大中华民族主义者的玻璃心,但中国对香港的再殖民和劣质殖民很快毁掉了英国在香港留下的文明、法治和自由,却证实了刘晓波说出的是刺耳的真理。

我们如今所享受的大半的美好生活,都是英国和英国人所赐。我们若追本溯源,不必游历长江长城、黄山黄河,不必查考四书五经、唐诗宋词;更应当纵览泰晤士河畔、牛津剑桥以及苏格兰高地,更应当吟诵莎翁、伯克、狄更斯、邱吉尔和欧威尔,而这本《不列颠群星闪耀时》正是一本关于英国文明的入门书。

(本文为《上报》独家授权《看中国》,请勿任意转载、抄袭。原文链接)