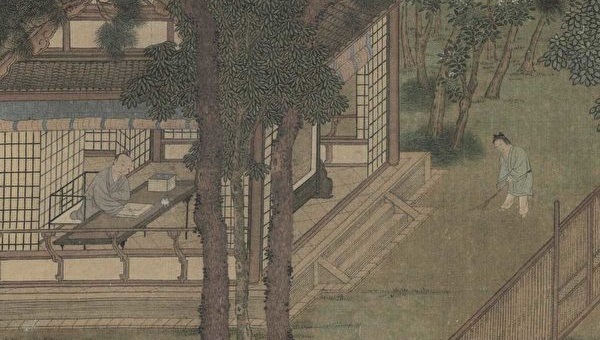

藏书是古代士人的一项事业,寄讬了他们的志趣和理想。图为南宋刘松年(传)绘 《山馆读书图》局部。(图片来源:公有领域)

古老的中华文化传续至今,多亏先贤的经典作品,在经过历代流传、各地辗转,还能保存至今,架起我们探究历史、对话古人的桥梁。而我们更要感谢千百年来从未间断的藏书活动。古时候的藏书人,主要是饱读诗书的文人士大夫,这就注定了藏书不只是风雅的文化现象,更是古代士人的一项事业,寄讬了他们的志趣和理想。

三千年文人藏书史

古代藏书活动,主要包括官方藏书和私家藏书,文士的藏书就属于私家藏书范畴。古人几乎从书籍出现的那一刻起,就开始注意书籍的整理和收藏。从甲骨文的考古中发现,早在商王朝就出现了具有价值的文献资料,那时人们把这些甲骨文的资料存放于叫作“窖藏”之地,朝廷也出现了掌管文献资料的史官“御史”一职。周朝时,木牍、竹简、帛书也已经出现,周王朝及各诸侯的藏书已经初具规模,但这时的藏书活动局限在官方。

春秋战国时期,学在官府、官守其书的局面被打破,出现学术下移、私学兴起的新景象,各派学说蜂起,诸子百家争鸣。这些学者,成为了早期的私人藏书家,“学富五车”一词就是形容他们博览群书、学识丰富的特点。民间藏书活动随后越发繁荣,与官府藏书相互补益处,共同促进中华文化的一脉相承。特别是楚汉时期,楚霸王火烧咸阳宫,将先秦时期众多文化典籍付之一炬,正是私人藏书家竭力保留了珍贵的历史文献。

两汉时期,朝廷鼓励私学和民间藏书,出现了刘安、刘歆、蔡邕、郑玄等出身贵族高官和鸿儒世家的藏书人,藏书规模和质量均超越前代。魏晋之后,由于纸的发明和广泛使用,藏书成本大大降低,藏书逐渐成为一种社会风尚。人们藏书不仅为了自学求知,还乐于慷慨外借、捐赠于好学之人,因而平民百姓也得以加入藏书家群体中。高墙深院中,千卷藏书已不足炫耀,万卷藏书亦是屡见不鲜。

隋唐以来,科举制的确立及雕版印刷术的使用,推动了藏书事业的鼎盛。四海九州内的书生学子为了求取功名,或为了怡情养性,藏书更讲究实用,也就是藏用结合。唐初还出现了书院,供文人读书治学。许多藏书家无私地将所藏书籍赠予书院或供书生学习。此举带动了书院藏书的发展,像洛阳的集贤书院就有藏书十万卷之多。书生足不出户,便可读万卷书,增长学识。

许多书籍历时久远,在传钞、印刷、流传的过程中,容易出现谬误及散佚的情况。这就需要古人在收藏典籍时,细细监别、校勘,确保其完备如初。因而在宋元时期,目录学、版本学、校勘学、刊刻学等相关活动出现。

《梦溪笔谈》记载,以校书闻名的北宋名臣宋绶曾说:“校书如扫尘,一边扫尘,一边生尘;所以有些书经过三四遍校对,还有脱谬之处。”由此可见,古人校书功夫之深。

明清商品经济发达,诞生了刻书行业和书肆、书商,为古人藏书活动提供更有力的物质基础。明清两朝有文字记录的藏书家就将近两千人,而他们用于藏书的藏书楼,也成为文学胜地。

秘不示人和施惠于人

文人对书籍情有独钟,不同的文人藏书的动机与用途也各有异趣。真正的“私家藏书”对书籍有一种“爱物”情怀,藏书只为一己一家而藏。一个显著的特点是,他们大多对自家书籍定下“禁令”,并作为家规告诫后世子孙。

《清波杂志》记载,唐代宰相杜暹在家中藏书的末页题句:“清俸买来手自校,子孙读之知圣道,鬻及借人为不孝。”明朝唐尧臣,也在藏书印上“借书不孝”的字样。常言道“不孝有三”,在藏书家眼里,不孝又多了一项新内涵。外借书籍都成了不孝行为,固然有些夸张,我们却可以看出文人对书籍的深厚感情。明朝范钦的藏书楼天一阁,堪称中华最古老的图书馆。他在生前就定“代不分书,书不出阁”的族规,若后人擅自借书,三年内不得参与家祭,其严苛程度堪称藏书人之最了。

对书籍进行封闭式管理,让私家藏书增加了神秘感,也在某程度上保护古书不致流散。有些孤本古籍,一旦被损毁,就会面临失传的危险,例如清初的大文人钱谦益有一座珍藏了大量稀世罕见的宋元典籍的绛云楼。钱谦益也颇以此为傲,不免生悭吝之心,片牍不肯外借。有一天,他的幼女在绛云楼玩耍,意外打翻烛火,酿成一场火灾,导致楼中藏书尽毁,成为文学史一大憾事。

与秘不示人之径相对的,则是广结善缘、乐于分享的藏书家。晋代藏有七千余卷书籍的名臣范蔚,总热情招待前来读书的文人,甚至为他们供给衣食。范蔚的善行远近闻名,大约有一百多人先后到他家作客读书。五代藏书数千卷的石昂,最喜爱招揽四方宾客。远近的士人,都喜欢拜访他的书阁,以增长学问。有些人在石昂家一住就是好几年,石昂也总是以礼相待。南齐则有一位更大方的崔慰祖,他家里的万卷藏书吸引附近的少年频频借书,有时一日就要借出几十卷,但崔慰祖每次都耐心地为他们搜取书籍,从不推辞。

此外,借书还会影响经济呢!宋代文人宋敏求,继承了父亲的藏书三万余卷,且多是精审之本,他有豁达借书之美名。《曲洧旧闻》载,宋敏求住在都城春明坊时,士大夫都把家搬到附近,为的是方便借书,结果导致春明坊的房价竟比其它地方高出一倍。

世间物以稀为贵,对于自家藏品不舍得外借之人,毋需苛责,但若能遇到宽容明达的藏书家,绝对幸运的事情。明代学者宋濂,就对童年的借书经历始终念念不忘。他在名篇《送东阳马生序》中感慨道,他因家中贫困,买不起书,只能向周围的藏书家借阅,亲自手抄笔录,算着日子及时归还。这个守时、勤学的老实孩子,也赢得了藏书家的同情,都愿意将书借给他。宋濂这才得以博览群书,有了他日的成就。

藏书即藏道

花时间与心思积累、整理书籍的大工程,倾注了藏书人无限的心血。这是专属于藏书家的乐趣,文人的精神家园。文人雅士更愿意将这种微妙的幸福感诉诸笔端,流露出一种别具风流的藏书精神,其日常吟咏的藏书诗可见一斑。

以“藏书”一事入诗,或可追溯到魏晋时期陈江宗在《诒孔中丞奂诗》中道:“借问藏书处,唯君故人在”。唐代的藏书诗数量渐多,韩愈《送诸葛觉往随州读书》则道:“邺侯家多书,插架三万轴。一一悬牙签,新若手未触。”杜荀鹤《书斋即事》云:“卖却屋边三亩地,添成窗下一床书。”

宋明以来,藏书诗作更为丰富。这里有他们平淡而充实的读书生活,如俞弁《随隐漫录》跋中的澹泊闲适:“心爱奇编雨汗流,山妻笑我不封侯。偷闲八月闲中写,一笔看来直到头。”陆游在《示儿诗》中自许“书癖”:“人生百病有已时,独有书癖不可医。”则揭示了藏书家对书籍的眷恋之情。

对文士来说,藏书即藏道,因而他们甘愿穷尽毕生之力收藏、保存图书。有的人不惜重金,求购古书;有的人夜以继日,细读精校;有的人流连忘返,好学不倦。

藏书人慕道、敬书,由此也衍生出许多爱惜图书的轶事。比如元人赵子昂为让世人同样珍视书籍,特意透过《读书四观》定下一套读书的繁琐“礼仪”:“勿卷脑,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,随损随修,随开随掩。”清朝的黄丕烈,对书籍奉若神明,每年除夕都要郑重其事地举行祭书仪式。他将稀有的珍本恭敬地置于香案之上,焚香、烧纸、三拜,更作祭书图一幅。黄丕烈在过程中传达了对书本的珍爱之情,更寄讬了这些典籍在后世依然能得到妥善收藏的期望。

今天的我们由于历代文人爱惜书籍及诸多不懈努力,才得以有幸拜读大量珍贵的经典,那么我们又有什么借口,不将这种精神继续传递下去呢?