女兒失去左眼前,我們的全家福

【看中國2019年8月5日訊】親愛的老師同仁,全國網友,各級領導:

當您看到這封求助信時,我和先生已經在準備離開這個世界了。

我叫李秀娟,我的身份證號是320321198009102249.電話號碼15950651168.我們夫妻都是徐州豐縣周樓小學老師,我們有一兒一女,女兒今年10歲,兒子今年2歲。在女兒失去左眼之前,我們有一個幸福的家庭。

9歲女兒嘉嘉被徐州豐縣實驗小學同學無意傷害致失明後,女兒哭了整整一年,而我經歷了民警暴力毆打,扇耳光,莫名拘留,行政處分,長期監視的噩夢;我的丈夫被多次批評談話,被撤職。我和丈夫永遠忘不掉派出所副所長暴力毆打我的場景。我患上了嚴重的抑鬱症,孩子也得了恐懼症。

在離開這個世界之前,我們把這一年多來的遭遇寫下來,我們再次請求有關人員不要再屏蔽我們的文章了,你們的心也是肉長的。

帶失明女兒北上看病遭徐州副所長羅烈暴打,被拘留

2019年2月底,新年剛過,此時,距離女兒眼睛被同學無意傷害致殘已經快10個月了,女兒的左眼一天天黯淡,我們抱著一線希望決定到北京複診。我定了3月3日和孩子去北京的火車票並預約了同仁醫院的眼科掛號。

意外發生在我們出發之前,這成了我們全家人禍的開端。

3月1日晚上10點,四個人走進我家:徐州豐縣教育局信訪辦公室主任丁攀、梁寨鎮中心校領導陳晨、張超和王會計。

我忙著給幾位客人端茶倒開水,洗水果。教育局丁攀主任突然厲聲要求我退掉3月3號晚上去北京的車票。

「孩子的眼睛不能耽誤,3月份去北京的票也不好買,怎麼突然要我退票呢?」我遲疑了一下。我回答丁攀:既然領導要求我不去了,肯定有其他工作安排,那我就下次再去,我退了票。

張超和丁攀藉故離開我家,並留下陳晨校長和王會計繼續監視我!

在我被拘留後,我才明白,兩位領導是去派出所叫民警了,兩位教育工作者,為了完成所謂的維穩任務,不惜給一個平民家庭帶去災難。

半小時後,四位民警突然衝進入我家,他們以我涉嫌尋釁滋事為由要將我帶走,我一時沒有反應過來,我和丈夫工作十幾年來,勤勤懇懇,本本分分,我們也教育孩子誠實做人,好好學習,我們怎麼可能涉嫌尋釁滋事呢?

沒等我反應過來,兩位民警稱「去一趟派出所半小時,最多一小時就讓我回來」我的兒子和女兒從來沒有見過這樣的場景,他們被嚇地大哭了。孩子堅信警察叔叔是抓壞人的,媽媽怎麼也成了壞人呢?

我問民警我究竟犯了什麼罪要把我帶走,此時,豐縣城東派出所副所長羅烈破門而入「你挺牛逼,叫你走,你還不走」。他將我拖拽下樓。

我穿著襯衫,光著腳,在寒冬的深夜,我大哭著問他們為什麼抓我?

我被羅烈摔倒在地,我雙膝跪在地上,羅烈薅著我的頭髮,不由分說,瘋狂的扇我的臉,我不知道自己被扇了多少巴掌,那是我一輩子不能忘記的屈辱,他那雙碩大的黑手出現在我每一次噩夢裡。

被拖拽後受傷的膝蓋,直到出了拘留所還只能瘸著行走

羅烈將我塞到車裡。迷迷糊糊中,我聽到孩子在我丈夫的懷裡喊著媽媽。我卻怎麼也睜不開眼。

不知過了多久,我被帶到豐縣城東派出所,我的手腳被拷在審訊桌上,刺骨的冷,我的手腕和膝蓋還流著血,我請求穿衣服,他們狂笑著,用著本地難以啟齒的髒話辱罵著我,吃著帶著熱湯的外賣和水果,他們看著我淋血的右手,

不知道過了多久,我被關進一間狹小的鐵屋裡。那是一種只有在電視裡才可以看得的鐵籠:狹小,冰冷,防止自殺的軟牆。

在這幢威嚴的大樓裡我度過了滴水未進,被恐嚇辱罵逼供的一天一夜

我清晰地聽到手機在派出所接待室響了幾十次,這一定是我家人打來的電話,我請求羅烈所長幫我報一聲平安,他沒有理我。手機就在那裡兀自響著,響了一夜,手機的響鈴像極了孩子喊媽媽、丈夫擔心妻子的哭聲,我哭了一夜。

我等待著他們快些提審我,給我一些飯吃,給我一口水喝。

第二天下午,副所長羅烈來給我錄口供,他要我承認我3月3日去北京是上訪的。

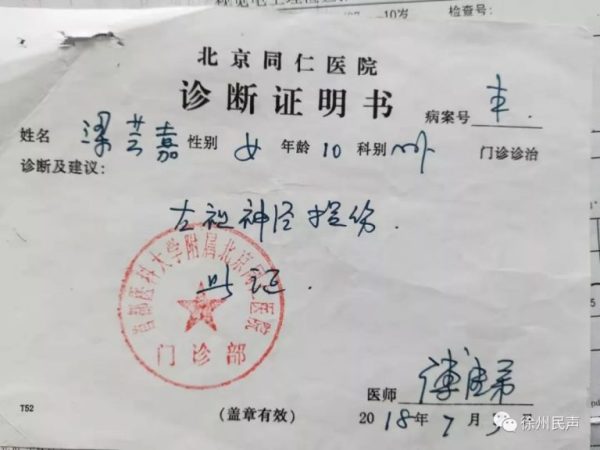

我對羅烈說:我女兒的眼睛被同學甩失明瞭,我帶女兒去北京看病,況且我也在北京同仁醫院給女兒提前挂好了號,掛號記錄可以在我手機查到。

羅烈獰笑著說:「你看你哭的死樣,像條狗一樣,你這樣的犯人我審的多了,我有的是辦法讓你招供

隨後羅烈要求我簽字承認上訪並接受行政處罰,罪名是尋釁滋事。

我在紙上寫到:我沒有尋釁滋事,我要復議和訴訟。我幾乎以哀求的口吻問他:我到底滋了什麼事?

羅烈稱如果我再不簽字,就從重處罰我。我固執地問羅烈:我認罪可以,可是你得告訴我到底犯了什麼罪。

羅烈說:如果你簽字,我就給你喝水。當時我極度虛弱,已經一天一夜滴水未進。我還是拒絕簽字。

羅烈命人將我塞進車裡,對看守民警稱「一口水別給她喝」。隨後,我被送往徐州拘留所。

在拘留所得知被抓原因:疑似上訪

到了拘留所,管教問我身上和臉上為什麼會有這麼多傷,此時我才知道,自己的臉被羅烈打變形了。管教看我一直在哭,他彷彿明白了什麼,他搖了搖頭,嘆了口氣離開了。

在拘留所的七天,那是我永生不敢再回憶的日子:逼仄的空間,多人擁擠的板床,無法吞嚥的餐水,解手時被多人圍觀,被圈養的屈辱。那些經歷,每次回憶我的心都在顫抖。

我年幼的兒子看見我被羅列副所長拖走跪在地上時恐慌的眼神,一直在我腦海裡。

在拘留所的七天,我一直搖晃著鐵門,呼嚎著請求找律師,沒人理我。一位大姐見我一直哭喊,便問我為什麼喊冤。我將事情一五一十的傾吐出來:

2018年3月12日,豐縣實驗小學放學排隊期間,我的女兒嘉嘉兩位同班同學發生衝突,一位李姓同學的衣服拉鏈甩進我女兒的左眼,女兒眼睛受傷後失明,後被鑑定成八級傷殘,一年多來,學校一直未妥善處理孩子的傷殘賠償問題。孩子眼睛看不見了,迄今為止,我們仍然無法就賠償問題達成一致。我和丈夫開始走法律程序。

女兒的左眼永遠看不見了

隨著女兒視力惡化加劇,2018年7月,我帶著女兒去了北京同仁醫院,醫生告知我們女兒的視力基本為0無法治癒了。我蹲在醫院樓道哭了起來。一位同情我的大姐帶我和孩子吃了一頓飯,並建議我去國家信訪局諮詢。

在我從北京回家的前一天,我到信訪局反映了女兒眼睛被傷害一事,希望社會可以關注學生在校安全。

在我走出信訪局大門後,我被豐縣一位趙姓官員攔住。他說:有問題好解決,你女兒的問題,有學校的責任,該賠償就賠償,你先回家。

後來我才知道,他叫趙才柱,是我們當地專門安排在北京負責截訪的。

第二天,我帶著女兒離開北京回家。

拘留所大姐聽完我的陳述,她告訴我:我是因為有信訪記錄才被抓的。

我問大姐:我帶女兒去北京看病,順便去信訪局反映在校學生安全問題。我也沒做壞事,抓我做什麼?

大姐嘆了口氣,沒有再理我。

走出拘留所,被圍堵,被監視,被撤職

3月9號我終於走出拘留所。我瘸著腿,頭暈眼花。在拘留所小門,我等著接我的家人。

意外又發生了。

豐縣實驗小學校領導渠敬衡突然出現,強制把我弄上車,車牌號為(車牌號蘇CC900U)的超大麵包車,我看到了兩個民警和幾個校領導。我立刻感到了危險。

他們啟動了車輛,我大聲呼救。我的丈夫和我妹妹聽到了我的呼救,我妹妹拚死趴在麵包車的引擎蓋上,他們才把車退回了拘留所大門內。僵持近兩個小時,我們報警,徐州本地民警來後,他們才放開我。

重獲自由後,我立刻去了徐州中心醫院辦理住院手續,我的身體衰弱到了極限了。

他們派來監視我的人,幽靈般的盯著我

在我住院的第二天,病房門口出現了多名我熟悉的面孔,他們帶著口罩,監視著我的一舉一動,總共有五六個人,我認出來那是豐縣實驗小學的老師。

我入院的第三天,他們增加了人手,總共超過十人。監視我的人將車子緊停在我家車子旁邊。

就這樣,一雙雙陰森森的眼睛,在樓道裡,在我家車旁,在我病房,在醫院走廊裡,跟著我吃飯,盯著我上洗手間。他們像幽靈一樣,看管著一個重刑犯人。孩子問我:媽媽,怎麼那麼多人跟著我們?兒子恐懼的眼神讓我心碎。

我實在受不了他們的監視了,我衝過去問他們:我到底犯了什麼法?

他們用無奈的語氣告訴我:自己也不想監視我,是領導安排的。

無奈,我們只能選擇忍受。我們全家生活在真空的世界裡,年邁的父母在病房和我們一起抱頭痛哭。

從3月20日開始,教育局連續幾天傳喚我,要求我去教育局紀委談話,我實在害怕他們再次抓我。我真的害怕他們再打我,再把我關起來。

我病的頭暈眼花,站都站不住,根本沒法上課,我所有請假手續齊全,他們不准我請假,怕我反應他們的違法犯罪的行為,安排了多名領導到學校監視我。

我實在受不了他們不停地傳喚,批評和談話,我決定為自己找說法,5月31日,我到江蘇省公安廳反映我被派出所副所長羅烈暴力毆打拘禁一事。結果收到了民警給我送來空白的訓誡書。

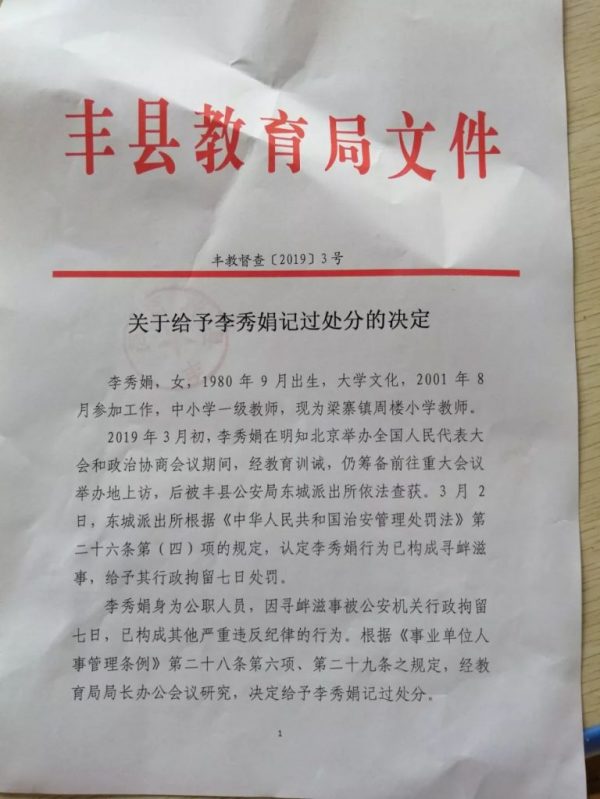

6月25日,我接到教育局下發的教育局處分決定,我再一次遭受罰。

教育局在文件在處分中稱我兩會期間籌備進京上訪,被依法查獲

他們繼續跟蹤,他們派了人手在學校監視我,更為可怕的是,他們把我學校去年新裝的十幾個高清監控全部毀掉,重新安裝了只有張超有查看許可權的十幾個無死角的監控。他們不停地找我談話,無休止的批評調查監視我。我長期為自己辯解,嗓子哭啞了,得了嚴重的喉炎,我去請假,張超校長不批准並稱我請假需向教育局領導報備。我無奈,只能邊監考,邊挂水。

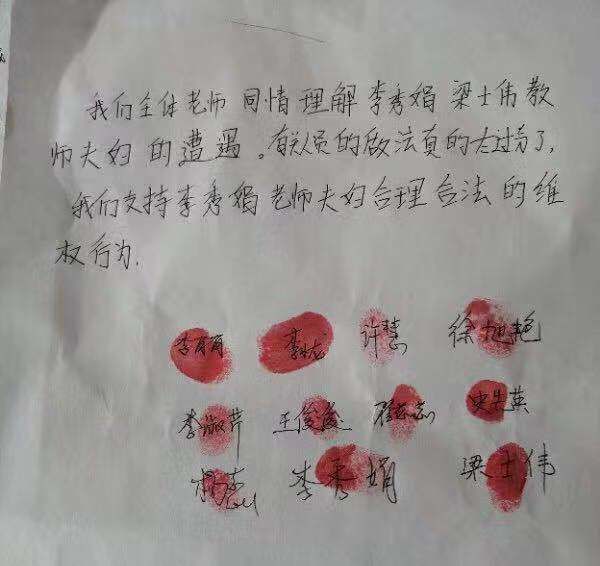

學校全體老師同情我家的遭遇,自願聯名

那些監視我們的人就像鬼魂一樣遊蕩在我和丈夫工作的小學,他們總是隨機的審查我,把我叫過去問話。我實在受不了這樣的壓力,幾次在課堂上抱頭痛哭。我們小學全體老師也實在看不下去了。

7月放暑假以來,有關人員找我談了很多次話,我希望依法賠償女兒左眼失明的問題,一分不多要,一分不少要,我請求追究暴力毆打我派出所副所長羅烈的責任,哪怕是一個道歉。對於這些訴求,沒有哪怕一個被滿足。

我和丈夫是本本分分的老師,我們從來沒有想過這種暴力會發生在我們家庭。我們的孩子看到羅烈暴打我後,每一次在街上看到警察都會嚇哭。

我們全家實在沒有辦法了,一點辦法都沒有了。我也得了嚴重的抑鬱症,如果我們再不被解救,我們真的不知道自己會做出什麼,求求社會關注我們。