周高群和孩子們(周高群提供)

【看中國2019年1月14日訊】摘要:我見周姐姐,是在2018年2月14日。那時,她剛剛做完甲狀腺癌手術,脖子上一條橫著的毛毛蟲,被周姐姐掩蓋在高領毛衣下。離開,是在周姐姐拄著枴杖,微弓著背,在YKK門前,她那不舍的眼神中。

很傻,只是因為丟不下孩子

周姐姐全名周高群,37歲,來自貴州省大方縣農村。2011年1月4日,她成為日資企業吉田拉鏈(深圳)有限公司(YKK)的一名操作工,因為YKK用工嚴格,登記、面試、體檢、培訓……她經過了半個月,才得到了這份工作。

2011年3月,領導希望能平穩渡過生產高峰期,就調人員去試驗開三臺機,還是試用期新員工的周姐姐成為了這個「幸運兒」。要知道正式工都只是開一臺機,速度快的最多開兩臺機。

「我當時拒絕,他說你不想開三臺機,可以,辭工書在那裡,你去拿吧。」

為了挑戰極限,領導還另外給她配備了專門的機修,說別的機器可以停,但她的,絕對不能停。

其他同事在旁邊看著,笑她傻,說她老實,但也因為試驗,大家都不敢上前幫忙。周姐姐當然不是真傻,她這麼拼是有原因的,這還得從她的家庭說起。

1997年,因家境貧困,16歲的周姐姐來到深圳打工。她在這裡成長、結婚、生子。表面上看一切順利,但實際上丈夫好賭,還家暴。

周姐姐的丈夫是一位紋身師,上班時間不固定。一天,她下班回到家,打開門,看到自己女兒在門口的地板上睡著了,小兒子不在家。她到樓下,才找到小兒子。他光著腳,光著屁股,只穿著一件上衣,滿大街地跑,而她的丈夫在麻將館裡打麻將。

這件事之後,周姐姐把孩子送到了貴州娘家,原本和丈夫商量,讓他每個月往家裡寄五百塊錢的,但他卻一次都沒有寄。

最後決定離開他,是在警察的保護下。

10年4月5號,他騎電動車來工廠接周姐姐回家。在半路上,他停車,走下來,猛得將一隻手捶在周姐姐的背上,再將坐在車上的她一把推倒,又將電動車死命地摔在地上,車子從電池腳踏板的中間斷成了兩段。

周姐姐還沒有反應過來,他就一下子抱住周姐姐,把她兜裡的廠牌、手機、鑰匙、證件全部拿在手裡。

周姐姐見勢,猜想他接下來肯定要打自己,就扭頭開始跑。跑了有一千米的樣子,周姐姐的鞋子也跑掉了,丈夫還在後面追。

路邊一個滿身帶著泥巴的中年男人騎著電動車,對停下來回頭看丈夫的周姐姐說:「美女快上車,你要去哪裡,我帶你去。」周姐姐說:「我要去派出所,你敢帶我去嗎?」他說:「我帶你去,我敢。」

上車後,他竟將她越載越偏,根本就不是把周姐姐帶去派出所。過了一會兒,他背著手伸向周姐姐,說:「我帶你去我家吧,我不怕他。」

嚇壞了的周姐姐說:「你停車,你不停車,我就要報警。」

所幸,路上有警察巡邏,周姐姐高聲呼喊:「警察,我要報警,警察,我要報警。」

警察朝她們走過來,他停下車就趕忙跑了。周姐姐跟警察說明情況以後,警察開車將她送回了家。

當丈夫看到周姐姐帶了幾個警察回來,竟拿頭撞牆,被警察阻止後,又跑到廚房拿刀作勢自殺,這些都被阻止了。他發現自己哪兒都不能去的時候,又拿拳頭拚命捶自己的腦袋。

警察看到這個樣子以後,把周姐姐叫到樓下問:「你想一下,你還要拿什麼東西帶出這個家,我們現在沒有辦法保護你了,你看他的那個狀態,他是不是腦袋有問題呀。」

周姐姐說:「沒有呀。」

警察說:「他這個暴力傾向有點嚴重,我們建議你離開這個家,離開公司,走得越遠越好。今天你有幸報到警了,那明天後天呢?他都不願意跟你交談,我們一來,他就採取這些暴力行為。」

她們達成一致意見後,在警察的掩護下,周姐姐順利回去拿了重要證件和手機,離開了那個家。

之後周姐姐回到原來公司上班,想著只要不出來就沒事。期間,丈夫有多次嘗試闖工廠保安室,要進公司。所幸,周姐姐的同事們理解她,並願意保護她。

但人總還是會有個三病兩痛的,周姐姐那時候感冒發燒,必須要去廠外看醫生。她知道作為自由職業者的他很有時間,並且每天都在公司大門口守著,不定點不定時。所以等到了半夜,才出來看病。戰戰兢兢的看病經歷讓周姐姐覺得,不能再待在那個地方。

進入位於公明十分偏僻的YKK,之所以接受大家避之不及的任務,一方面是因為躲避丈夫,另一方面是因為兩個年幼的孩子被寄放在七十多歲的父母親家,為了生存,她不能沒有這份工作。

在醫院的周高群(周高群提供)

「你開三臺機,不怕累死嗎?」

也就是因為周姐姐試驗開三臺機,並在之後的幾個月中都沒有發生投訴,半年後,公司開始實行開三臺機。

周姐姐說:「公司的單有大有小,因此也只是部分的人開三臺機,而我周高群就麻煩了,之後不論在哪裡,都會首先安排三臺機給我,他們說我能開,三臺機不是我開起來的嗎?」

也有同事在一旁說:「周高群,你開三臺機,不怕累死嗎?」

而領導在安排工作時,總對她說:

「給你的任務最多、最重,還不是因為信任你嗎?」

「你家庭困難,讓你去新崗位也是給你一個機會,還可以往上爬呢。」

……

除了上班,周姐姐幾乎沒有家庭生活,每每工廠生產需要,總會想起她。

17年3月開始,周姐姐時常能感覺到自己的腿很疼痛,不過也沒太留意。這段時間,YKK新招來的人,因為沒有辦法適應這裡的工作強度,只做三四個小時就跑了。

領導說:「在這種情況下,老員工就要辛苦一點。貨多的情況下減一個人去支援其他部門,貨少的情況下減兩個。」

這也就相當於在工作量不變的情況下,讓本來難以負荷的員工更加有苦難言,年輕點的,沒有家庭的,可以說走就走,而周姐姐,一直是那個留下來的人。

6月5日,產線上有投訴,班長緊急召開完會議,看到新調過來的周姐姐崗位上堆了很多貨物,就厲聲說:「周高群,你在幹什麼。」

周姐姐回頭看了他兩眼,說:「檢帶子呀。」又繼續檢她的拉鏈。

她說:「不要檢了,你停一下。」

周姐姐說:「怎麼了?」

她說:「叫你停你就停。」

周姐姐說:「都堆死了,你還要我停。」因為覺得她是在找麻煩,就沒有理她。

看到周姐姐沒有理會,她開始對周姐姐不停地說:「我讓你幹什麼,你都干不好。我讓你終檢,你堆成這個樣子。讓你去二次檢查,你又檢不過來。」

周姐姐說:「二次檢查多點位打點或雙面打點的,產能低的、難檢的,也常常歸我檢,加上每次我去二次檢查幫忙,給我配備的不是孕婦、機修,就是支援過來的,或者新員工。為了產量達標,作為領頭羊的我,除了自己的任務,還得幫了前面幫後面……這些累得我直不起腰。」

班長又自顧自地說:「讓你擺帶,你又擺不過來。讓你包裝,你又堆。你是不是不想幹了,你要是不想幹了,你可以申請調崗呀。」然後越說越離譜。

當然,在工作量已經超負荷的情況下,再減人,堆貨是肯定的。

周姐姐知道跟她頂嘴是沒有好處的,就繼續手中的活。再到後來,她叫來人頂位,就強行不要她干了。把她叫到一邊,開始訓話……

周姐姐很委屈,心想:自己是生產現場的佼佼者,是整個PF部門所有領導開會決定以佼佼者的身份調過來這個部門做終檢的。領導說她這也做不好,那也做不好,還說讓她調崗,那調崗的理由是什麼?

周姐姐於是對他說:「我又不是不能勝任這份工作,您說我不勝任,那您覺得哪裡合適,您就把我安排到哪裡,反正您讓我自己申請調崗,我是不會的。」

班長繼續說著,越說越過分。後來周姐姐被莫須有的話說到氣得手發抖,哭了起來。她看到周姐姐哭了,旁觀的人也越來越多,感覺沒面子,停了會兒,說:「你哭這麼大聲,好像我欺負你一樣。」

周姐姐說:「那您有沒有欺負我嘛?您這裡天天一兩個人地減,減了堆貨,您又罵我。」

周姐姐感覺太委屈了,從那天開始吃不下睡不著,但還是堅持上班。三天後,她暈倒在車間崗位上。

醫生診斷她是神經衰弱,腦袋亢奮。因為吃不下,連喝水都吐,頭暈頭痛的她申請了十天休假。回來後,領導竟立馬安排她上夜班。

YKK缺人的狀態又持續了一段時間,而周姐姐一直頂著心理與身體的壓力工作到了9月25日。

凌晨1點,周姐姐撐不住了。「我醒來的時候腿很酸,就趕忙爬起來,拿熱水來敷,用手捶打、按摩,將腿抬到上鋪床上,但仍然很酸痛。太難受了,怕呻吟聲吵到室友,我就跑到了電視房那裡跑跳起來,才感覺舒服一點。」

清晨,關節腫起來的她來到福永人民醫院。醫生看著CT片嘆氣,並問她是不是運動員。「骨關節勞損得像五六十歲的老人,這是退行性病變。」醫生還建議她靜養,等身體好轉後,再和工廠溝通調崗。

次日,周姐姐又來到深圳北大醫院。醫院醫生診斷的結果和福永人民醫院一樣。醫生說她的骨關節像六七十歲的老人,退變得很快,建議靜養至少兩個月才能緩解酸痛的程度。一向樂觀的她第一次感到擔憂。

按照公司的規定,請病假是需要病假單的,這讓本該靜養的她為了一張病假單,四處奔波。後來,周姐姐住院進行全身排除,確定了病因:全身多骨關節炎,腰間盤突出(均屬慢性勞損),並查出了甲狀腺癌。

幸運的是,2018年年初,在工廠和熱心工友的幫助下,她及時地進行了手術,癌症病情也穩定了下來。

由於身體嚴重勞損,生病至今,她一直處於請假的狀態,根本沒有辦法正常工作,而更讓她難以接受的是,所有的慢性損傷不在工傷認定的範圍之內。

而她認為,正是超負荷的工作給她帶來的的心理和身體壓力,讓她走到了今天。她求助於電視臺,律師表示:在購買了工傷保險的前提下,能夠經過職業病鑑定與工作有因果關係的情況下,可以由社保部門依法支付工傷保險待遇。

我只想要一份工作

周姐姐生病之後,70多歲的父親短暫性失明,做了兩個眼角膜的手術,十四歲的女兒把自己關在房間,不願跟外界接觸,多次輕生。

不過,讓周姐姐欣慰的是,女兒並沒有自己想像中的脆弱,如今十四歲的她給自己樹立了一個理想,那就是考上天津大學。

(周高群提供)

2018年5月17日,都市路路通曾報導過她的事跡。生病後,周姐姐一直請的是病假,那時的她希望通過社會的力量,使因工作原因導致的骨關節勞損能夠報到工傷。

但現實卻沒有她想得那麼美好,同年11月6日,她在申報工傷3次未果,住院287天後,按公司要求復崗,卻沒想到公司突然單方面給出解雇通知書和7萬元賠償金。

周姐姐不願就此離開自己將7年青春奉獻的工廠,同時,在沒有社保的支持下,依靠這7萬塊錢治病,無疑是死路一條。第二天,她寫了復工申請書,打卡進生產車間找生產主管鐘先生,遞交了再次復工申請。

她在會議室等待主管回應時,日本管理層代表本小姐說,只有她可以幫周姐姐復工。但她卻要求換地方,說她是在國外長大,要有點心和咖啡才能談事情。

周姐姐擔心離開工廠就回不來了,便一再要求在工廠談,但實在拗不過廠方管理。

她們一同到了沙井凱嘉酒店,才發現周姐姐沒有帶身份證,沒法在酒店登記信息。周姐姐用微信公安登記個人信息,因為她的手機內存滿了,沒法通過驗證。

之後,周姐姐借用同行的工廠於主管手機登錄時,宿管發來的信息彈了出來:「是不是可以把周的行李打包送到酒店。」

周姐姐瞬間懵了,根本無法接受眼前的現實,心裏想著:再怎麼樣,我也是一位盡職盡責為公司服務了七年多的老員工啊。工廠這種行為,明擺著,就是要現在把我趕出去呀。

她無地自容,並要求立馬返回公司,卻被日方領導攔著。沒辦法,她只好打電話報警,可警察來了,說他們管不了,讓周姐姐回公司好好談。

公司無奈將周姐姐帶回工廠宿舍樓下,卻不讓準備回宿舍的周姐姐繼續往前走。之後,先是總務主管命令工廠保安對周姐姐進行錄像、拍照,再是在她面前拉起了人牆,就是不讓她回宿舍。

推搡之下,她被他們弄倒在冰冷的地上。

深圳的冬天沒有雪花,但也寒風陣陣,周姐姐坐在地上,久久沒有起來,受涼後的關節,疼痛開始加重,她只能依靠雙手勉強移動到草地上,呆坐著。

從中午11點到晚上6點,實在坐不住的她,睡在了草地上。

周姐姐一直認為,不能離開工廠,要是離開了工廠,可能自己就真的再也回不來了。而工廠則一再使出各種招,想將周姐姐請出去,這不晚上5點半,廠長又命於主管打電話給120,想把她拉去醫院。

醫生接到電話,到現場瞭解情況後,獨自開車走了。

工廠管理沒有辦法,知道周姐姐是不會離開工廠的,便下了一紙通知,讓她半個小時之內移步工會職工之家,否則拍照後將強行把她趕出廠區。

就這樣,周姐姐離開了生活多年的小窩,隨著被強行打包的行李,一起搬到了工會職工之家。

12月11日,她聯繫我說,她要被趕去雜物間了,她不想去,希望工廠給她留一點作為人的尊嚴。她希望可以復工,讓外界知道她的境況。

周姐姐說:「我只是想要一份工作。」

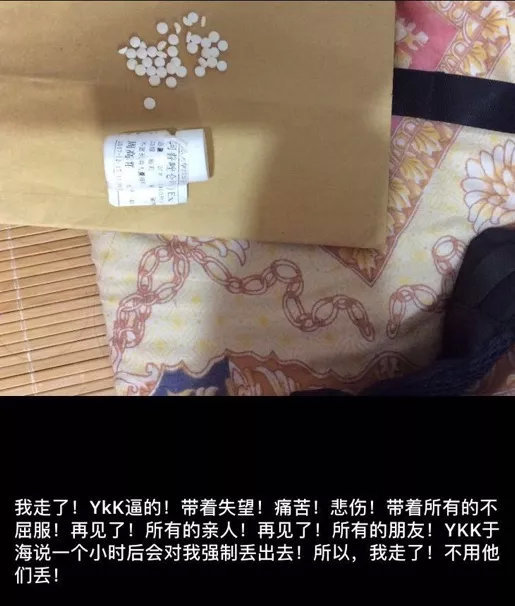

到了12月15日,周姐姐在微信上發來一條信息:「幫助我收拾遺物。」嚇到的我趕緊打電話過去,四個電話有三個沒有接,接通的其中一個只通了兩秒,裡面聲音嘈雜。

我說:「周姐姐嗎?」一個年輕女孩慌忙說著:「我不是。」就接斷了。再打過去,就一直處於無人接聽的狀態。

(周高群微信朋友圈)

之後聯繫關注她的朋友,才知道她吞了過量安眠藥,現在已經躺在了福永人民醫院。經過熱心的工友聯繫,她七十多歲的父親聞迅從貴州老家趕來照顧她。昏迷三天後,周姐姐終於醒了。

12月22日,她通過中國社會民生網、今日早報、中國新聞信息網等多家媒體報導了自己的事件,她希望上級領導能夠查明解雇的真相,還她一個公道。

現在,她在醫院繼續忍受著骨關節的痛疼。而接下來的路怎麼走,她還在等待一個說法。