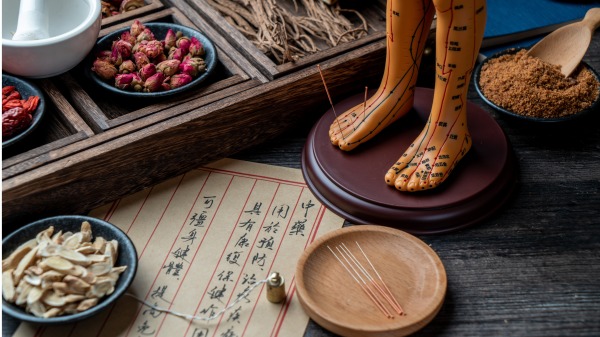

中医治病,就是通过调阴阳五行来调节人体的病态气候。(图片来源: Adobe stock)

中医讲气,讲阴阳五行,讲气机升降,乍一听似乎深奥难懂,其实道理却出乎意料的简单。为什么呢?

因为中医治病,就是通过调阴阳五行来调节人体的病态气候。所以,生病叫病候,与自然界的异常气候并无区别,本来就是大家最熟悉的气候现象。

气候 三候与人体病候

其实,“气候”一词,本身就源于古人的“节气”与“三候”之法。古人观天察地,将一年阴阳气机的变化分为二十四节气,每个节气分为三候,每候五日,共七十二候——以观万物气象之变:草木萌芽、虫鸟作息、风雨阴晴,皆有定序。节者,节度;气者,天地阴阳之气。节气,正是天地阴阳更替的时刻、节点,是气机进退的标志。所谓“气候”,即是“气之节候”,是天地阴阳运行的秩序,也是生命生长收藏的循环法度。

气候有两种:一种是自然界的气候,一种是人体的气候。因为古人看人体,是一个小宇宙,而宇宙正是一具大人体——两者气机相通,变化相应。

所以,当人病了,中医称之为“病候”,其实就是人体的气候失常了。调治之道,也就是要让这失衡的气候重新归于正和。天地之理,尽在人身;明白了这一点,所谓“阴阳五行”,也就不再神秘了。

人体气候如何运行与归正

既然人体生病,其实就是这个“小宇宙”的气候失常了。那为何会失常?气候又是如何变化的?以何法调节归正呢?要想明白,就得先了解人体宇宙的结构与运行机制。

《黄帝内经》早已说明,“人以天地之气生,四时之法成”。所谓“天地之气”,就是阴阳二气——既是能量,也是物质;既流动,又循环。这套阴阳的运行机制,便是五行的循环系统:木、火、土、金、水依次更替,推动气机升降,形成四季之变。

土居中央,平衡四方,使四季得以循环。春属木,主生,阳气初升;夏属火,主长,阳气至盛;秋属金,主收,阳气下行;冬属水,主藏,阳气潜伏。阳气从春夏上升,到秋冬下降,就如同太阳东升西落——太阳的升起落下的运行轨迹正是四季气机升降的缩影。

因此,中医说人体的阳气也有“左升右降”之理:左为肝,右为肺。肝主升发,肺主收敛下降。由此可见,中医所说的肝、心、脾、肺、肾,并非仅指有形的器官,而是依附于这些脏器的能量系统,是维系人体气机运行的五行机制。

一天之中,早晨如春,正午如夏,黄昏如秋,夜晚如冬。人体的五脏就在这样一个微型的四时循环中工作。肝心助阳气上升,使人精神振奋;肺肾导阳气下潜,使人安静入眠。这正如地下水“冬暖夏凉”——冬天阳气藏于地中,故能温而不寒。

这套阴阳五行的机制之所以能持续运转,靠的就是相生相克。相生,是五行自然更替、阳气循环升降的过程;相克,是保持五脏气机平衡、防止偏盛的调节机制。当相克得度,气机调和,人就健康;一旦失衡,气候异常、人体失调,病候便生。

治病,就是“归正”人体五行气机的过程。中医用药,讲的正是药气之间的生克制化,以药气调节人体之气,使阴阳复位、气候归常。因此,用西医的原理用中药,效果可想而知。牛头不对马嘴。

如今进入深秋,金气主令,阳气下降已深,渐欲潜入地中——这是阳气即将藏入冬水的时节。此时养生之要,在于护肺养肾,使下降的阳气能顺利潜藏而不散。若逆天而行,耗伤阴阳,便易致病。故深秋养生之法,贵在“养阴藏阳”,顺应自然阴阳五行的循环机制,使人体气候与天地气候相合,则四时皆安,气机自和,百病不生。

秋冬交替的饮食与养生之道

饮食调养之要,在于润肺、养肾、固阳于内。(图片来源: Adobe stock)

深秋之后,天地之气渐收渐藏,人体的阳气亦随之下降。此时若仍食辛辣燥热之物,或熬夜劳倦,还在耗散余阳,容易引发咳嗽、咽干、失眠、腰膝酸软等症。故《内经》言:“秋冬养阴,以从其藏。”要顺应自然,就要让身体学会“收”与“藏”。

饮食调养之要,在于润肺、养肾、固阳于内。

秋属金,主肺;冬属水,主肾。肺金生肾水,二者相生相依,若肺气清润,则肾水得源;若肾气充足,则肺气安宁。在日常餐桌上,可以顺应季节来选材料理,有许多恰与此时秋冬之交相合的食材:

莲藕与白萝卜:润肺清燥,理气化痰。煮汤时可加少许姜片,以防寒凉太过。

银杏与芝麻:补肾益精、润肺定喘。古人云“秋食银杏,肺气自润”。

味噌与豆腐汤:味噌属土中生发之物,温中健脾,助肾纳气;豆腐柔和润燥,调和五脏。

鲑鱼与秋刀鱼:得秋阳之气,脂润而不腻,可养血温阳,助肾气潜藏。

山药与黑豆饭:山药补脾益肾、固摄精气;黑豆入肾,能温而不燥,是秋冬交替最宜之粮。

此外,茶饮亦可调气:如桂花乌龙,可润肺解郁、温中理气;柚皮煎水,加蜂蜜饮之,既化痰又养阴;夜间宜饮温热麦茶,安神助眠。

生活起居上,应“早卧早起”,晚睡易耗阳气,早起可顺肺气之收敛。衣着宜护足温腰,使肾气得藏。心神亦须静养,少怒少思,使气机得以安定下潜。

此即《内经》所谓“顺天时而养生”,也是“与天地同节律”的智慧。若能于一日三餐、一呼一吸中体察气候之变,则修身即是养生,饮食即是医药,人与天地之气机,自可循环无碍,气候正常。