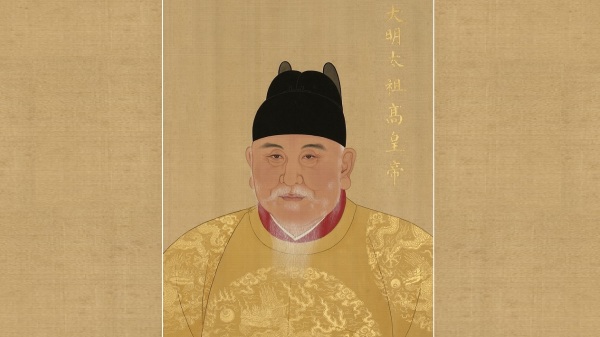

朱元璋深信天命有常,唯德者居之;若失德,天将夺命。(图片来源:供有领域)

明太祖朱元璋“皇帝若暴虐则天夺其寿”之说,正体现了中国传统文化中“德寿相依”的思想。他以德行为延寿之本的理念,不仅深刻影响明代,也为后世等长寿君主提供了思想典范。

一、朱元璋训谕太子“暴政者多夭”

朱元璋出身寒微,尝尽饥寒之苦,深知民生艰难。夺取天下后,他对“天命”之说尤为敏感。他常说:“为君者,当以民为本;暴虐无道,天夺其禄,亦夺其寿。”朱元璋相信,天命有常,唯德者居之;若失德,天将夺命。

他曾训谕太子朱标:“人以节为寿,骄逸为亡。吾观历代之君,暴政者多夭,仁者多寿。”在他看来,“以德修身”即是“以德延寿”,天与人之间存在着一种道德感应。

朱元璋统治期间,虽有严刑峻法之名,但他也多次下诏减税、赈灾、恤民,并于晚年反思过度惩罚的弊端。他自述:“予恐天夺吾寿,以戒于暴”、“以仁养身、以德延年”。

朱元璋以德养生,若为政苛酷,即是逆天而行,必致短命亡国。(图片来源:公有领域)

二、节制与仁政的实践

朱元璋的养生方式并非玄虚求仙,而是极为实际。他强调“节食、节欲、节怒”,认为“克己则气和,气和则寿”。他每日起早理政,饮食清淡,以粗粥、青菜为主;不嗜酒、不纵色,连太医献补药,他也多拒绝。他说:“非德不寿,非俭不养。”这种生活态度,既是儒家中庸之道的身体力行,也是他对“天命可修”的一种信念。

在政治上,他以“修德为寿”为治国之本。凡施仁政、行恤民者,皆被视作延年益寿的途径。他将“天夺其寿”的警句化为实践准则:若为政苛酷,即是逆天而行,必致短命亡国。

乾隆养生重点不在身体之补,而在精神之清。(图片来源:公有领域)

三、心净则身安 盛世的乾隆皇帝以乐养心

与朱元璋相比,乾隆帝身处盛世,其延寿之道更具文化与精神层面。他寿达八十九岁,历来被称为“长寿天子”。乾隆深信心静则身安,并以诗文、书画修身养性。他常言:“养生之道,在于养心;养心之道,在于知足。”

乾隆认为,“德行可感天”。他晚年自题诗曰:“修德以养年,知足而延龄。”乾隆重在起居有序、饮食节制、性情恬淡。其养生重点不在身体之补,而在精神之清。他以勤政节欲、崇文尚德为“修寿”之本,其实也是一种“德化养生”。

四、“德命合一”看中国的帝王之寿

朱元璋与乾隆虽分处两代,却共同体现了中国传统思想中“德命相感”的观念。在中华神传文化中,寿命非单纯生理现象,而是道德与天命的延伸。君主若修德安民,天必赐长年;若暴政横行,则天夺其命。

朱元璋以戒暴为延寿,乾隆以清心为养年;一刚一柔,皆合乎“天人感应”之理。由此可见,“以德养生”不仅是一种生命智慧,更是中国传统政治伦理中最核心的信仰——德者,天之命也;寿者,德之报也。皇帝实为“天命之器”,必须以德修身,以仁待人。

结语

朱元璋的“天夺其寿”思想,提醒世人权力与生命皆有道德边界。乾隆的长寿,亦非幸运,而是长期修心、持德的结果。从他们身上,我们看到中国文化深处的一条古老信念:唯有德行长存,方可延年益寿;唯有仁心永续,方可与天同久。

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。