著名碑刻〈雁塔圣教序〉是褚遂良晚年代表作,公认学习楷书最佳范本之一。

〈雁塔圣教序〉一出,大为轰动,“褚书”蔚为风尚。

褚遂良(596年~658年),字登善,杭州钱塘县(今浙江省杭州市)人。唐代政治家,“初唐四大家”之一。书法史上著名碑刻〈雁塔圣教序〉是其晚年代表作,公认学习楷书最佳范本之一。

大书法家褚遂良博采众长 承先启后

褚遂良出身名门望族,学识渊博,个性耿直。书法受到虞世南、欧阳询二位前辈书法大家的指点,深得“二王”精髓,还具备了一双鉴定王羲之书法真伪的鹰眼。其楷书方圆兼备,行笔灵活自如,世称“褚书”,是上承隋代,下开唐代书风,承先启后的大书法家。

褚遂良为唐太宗时期重臣,太宗驾崩后,与长孙无忌共受遗命辅政。唐高宗时封为河南郡公,世称“褚河南”。因为和长孙无忌都坚决反对册立武则天为后而被一贬再贬,最终卒于爱州(今越南清化)刺史任上。

历尽艰险 玄奘法师西行取经 成就斐然

唐代三藏法师玄奘(602~664年),俗姓陈,名祎。因对当时不同的佛经译述甚感困惑,立志西行取经。期间历尽种种险恶,多次惊险逃生,终抵天竺。如愿向那烂陀寺住持戒贤大师请学《瑜伽师地论》,又钻研诸经论疏,取得佛学上伟大的成就。

贞观十九年(645年),去国17年的玄奘法师携657部佛经载誉归国。唐太宗听闻其艰苦的取经过程,大为感动,命其于长安弘福寺主持译经工作,并广征各寺推荐优秀人才共同参与。

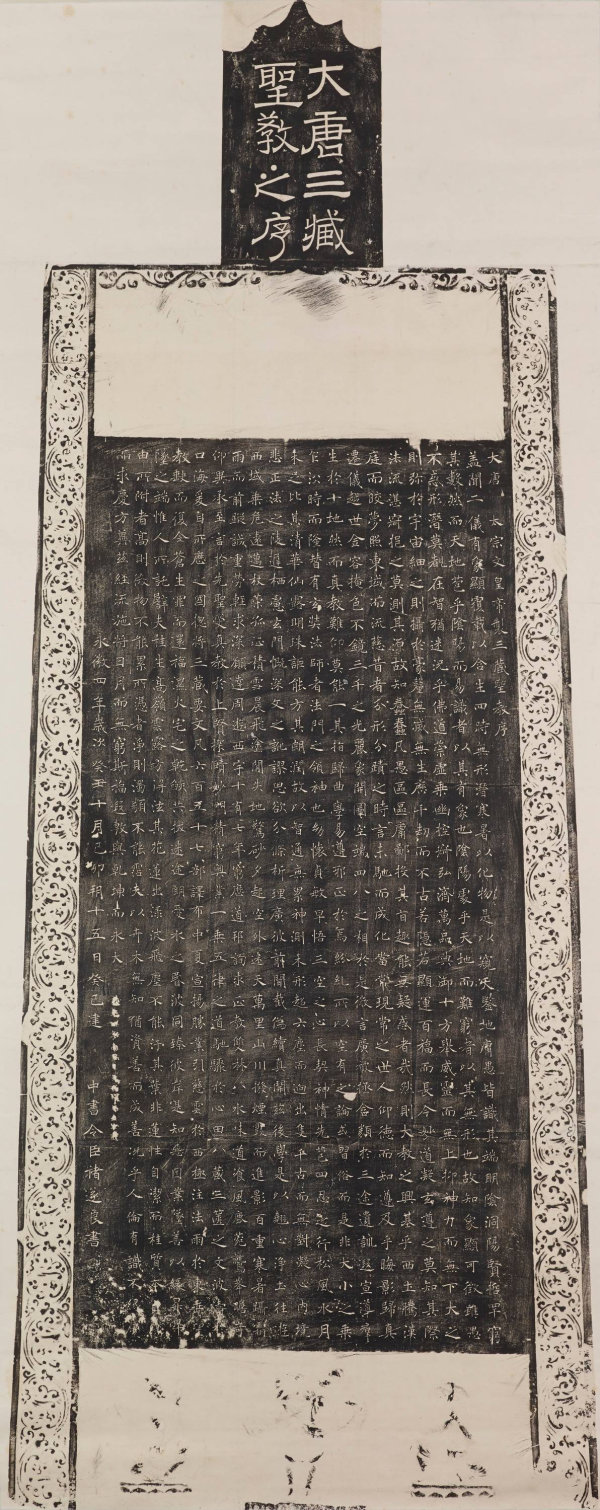

贞观二十二年(648年),唐太宗为玄奘法师新译之佛教经典亲撰序文,即〈大唐三藏圣教序〉,简称〈圣教序〉。内容记述其西行求法之艰钜,并称颂流布佛典于东土之功。当时的皇太子李治(唐高宗)也受命作〈述圣记〉一文,颂太宗文治武功,亦对玄奘法师西行求法、献身佛教的壮举高度肯定。

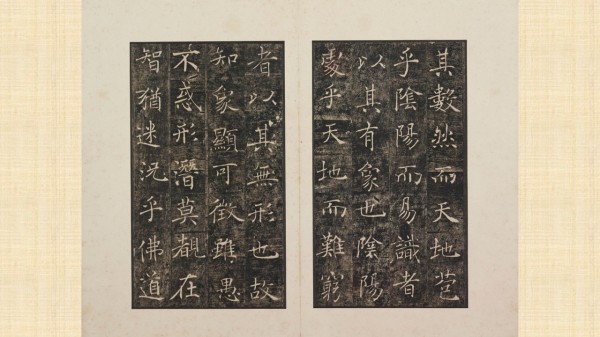

〈雁塔圣教序〉端庄古雅,风姿绰约。(以上图片来源皆为公有领域)

〈雁塔圣教序〉端庄古雅 风姿绰约

唐高宗永徽三年(652年),玄奘法师为了保管自天竺携回的佛像、舍利和数百部梵文佛经,由朝廷资助,于长安城内大慈恩寺的西院修筑了一座五层的藏经砖塔,后来多次整修扩建,即为今七层之“大雁塔”。

唐代书法名家褚遂良以楷书书写唐太宗和皇太子李治的两篇文章,万文韶分刻两石。永徽四年(653年)立,两石分别嵌入大雁塔下南门东西两侧的砖龛中,世称〈雁塔圣教序〉,又名〈慈恩寺圣教序〉。

二块碑石上的碑额、碑文书写方向左右对称。上碑由右而左写刻,是唐太宗撰文之〈大唐三藏圣教序〉序碑,碑文21行,行42字;下碑由左而右写刻,为唐高宗撰文的〈大唐皇帝述三藏圣教序记〉,是序记碑,碑文20行,行40字。二碑共计1463字。

〈雁塔圣教序〉是褚遂良晚年书风成熟时期的代表作。全篇端庄古雅、流畅自然;结体略显宽疏,夹杂逆入之起笔,八面出锋;顿挫有致,动感强烈;变化多端,风姿绰约,展现书法极为优美的面貌。此碑一出,大为轰动,“褚书”蔚为风尚。

〈雁塔圣教序〉存世的拓本众多,现存一件珍贵的宋拓本,收藏于日本东京国立博物馆。