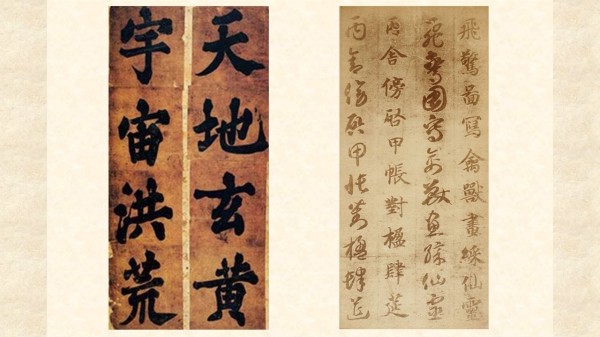

左:韩濩《千字文》中的“天地玄黄,宇宙洪荒”,右:智永《真草千字文》。(图片来源:看中国合成图)

智永和尚,陈、隋间著名书法家,姓王,名法极,生卒年不详。山阴(今浙江绍兴)永欣寺僧人,人称“永禅师”。

智永家学渊源 勤于书艺 对初唐书风影响很大

智永出自东晋以“书圣”王羲之为代表著名的王氏家族,家学渊源。为王羲之七世孙,王羲之第五子王徽之的后代。王家极重文化素养,约三百年来书艺传承不断,子孙个个是书法好手。

智永起先跟随南梁书法家萧子云习字,后来学习先祖“二王”笔法,勤于书艺。曾隐身永欣寺内书阁,闭门习字30年,终成一代大书家。留下“退笔冢”和“铁门槛”两个为人津津乐道的典故。智永承上启下,创楷书笔法典范“永字八法”,将自己的书法理论写成《心成颂》,又将正统王氏书法传统传授给智果、辨才、虞世南等书家,对初唐书风影响很大。

智永《真草千字文》是学习书法的经典教材

智永代表作《真草千字文》是后世学习书法的经典教材,影响远及日本。(图片来源:公有领域)

《千字文》原名《次韵王羲之书千字》,是自古以来教授儿童基本汉字的重要启蒙读物,和《三字经》、《百家姓》、《千家诗》合称为“三百千千”。智永代表作《真草千字文》是后世学习书法的经典教材,影响远及日本。

据说南梁开国皇帝梁武帝萧衍想要让诸王子弟们学习书法,命大臣殷铁石拓取王羲之一千个不重复的字,但拓出后每字片纸,凌乱无序。遂召散骑侍郎周兴嗣,对他说:“卿有才思,为我韵之。”交代周兴嗣编为一篇有意义的文章。

根据《尚书故实》记载:“兴嗣一夕编缀进上,鬓发皆白,而赏赐甚厚。右军孙智永禅师自临八百本,散与人间,江南诸寺,各留一本。”相传周兴嗣压力太大,为此一夜白头,但他竟然只用了一个晚上就编出一篇用词优美、理脉贯通、简明易记,几乎字字用典、句句引经的四言韵语,内容涵盖甚广,包括历史、自然、地理、天文、社会常识等。可见周兴嗣才情之高,梁武帝也非常满意。

智永晚年用真书(楷书)、草书两种字体书写了千余本《千文字》。再将最满意的八百本,分送给江东诸寺收藏。

智永最大贡献:《真草千字文》留下正统王氏笔法

智永《真草千字文》法度严谨、秀润圆劲、笔姿儒雅、骨力内蕴,全篇可见藏头护尾、一波三折之韵律,备受历代书家推崇。宋代大文豪苏轼评智永书法“骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡”;明代书法家董其昌赞曰“宛转智永真书千字文两种回向,沉着收束,所谓当其下笔欲透过纸背者,唐以后此法渐澌尽矣。”;晚清书法家何绍基评价“智永《千文》,笔笔从空中来,从空中住,虽屋漏痕,犹不足以喻之。”。

智永也开启了后代书法家书写《千字文》的风气,在他之后,写《千字文》最多的元代赵孟頫,自谓“二十年来写《千文》以百数”。

尽管智永一生如此勤奋,写下那么多《真草千字文》,然而中原大地战祸频仍,至南宋时已无墨迹本,仅存北宋董薛嗣昌石刻本和拓本。存世唯一墨迹本,唐代时由日遣唐使传到日本,献给圣武天皇。天皇驾崩以后,光明皇后将其连同一批遗物供献给东大寺。日本政府视为珍品,定为“国宝”之一。后来由小川为次郎收藏,再由其子继承。

“书圣”王羲之的书法虽为经典杰作,可惜真迹早已无存。而智永在书法史上最大的贡献,就是留下《真草千字文》,让后世能够从中寻求正统的王氏笔法。