“君臣佐使”最初指古代人事关系,后被引入中医配伍体系,强调药物的相互作用和协同效果。(图片来源: Adobe stock)

在中医文化中,“抓药”是人们熟悉的一个词,指的是医生根据病人的病情开具药方后,由药房人员按方配药的过程。这个看似简单的行为,却承载着千百年来中医药发展的智慧。那么,中医为什么要“抓药”?它的来历又是什么?

一、什么是“抓药”?

相信看过中医的人都知道,服用汤药治疗疾病或调理身体时,往往需要拿着药方到中药店配药,这个过程就是民间俗称的“抓药”。“抓药”并非单指随意取药,而是指司药人员(又称“药工”)根据医生的处方,从药柜中精确挑选、称量药材,并配伍成完整的一剂药方。

在传统的中药房,药工手持戥子(一种小型天平),站在摆满小抽屉的大型药柜前,按方取药。这个药柜被称为“百子柜”,由众多小格抽屉组成,每个抽屉存放一种或几种不同的药材。有些店家会在抽屉外贴上药材名称,方便查找,而经验丰富的老药工则能凭借记忆直接从抽屉中抓取药材。

由于过去的中草药多直接采自野外,缺乏现代包装和测量工具,因此买卖药材时,人们常徒手抓取一把药,再放到秤上称重。经验丰富的药工甚至可以凭借手感,抓出的药量与处方剂量几乎分毫不差。抓完药后,药工会使用纸张包裹药材,并将其交给患者。这个配药的过程,正是“抓药”名称的由来。

二、为什么要“抓药”?

传统中医的“同病不同治,异病同治”的理念,最早可以追溯到《黄帝内经》。《素问.异法方宜论》提出:“同病异治,异病同治”,即相同的疾病可能因个体体质、地域、季节等不同而采用不同的治疗方法,而不同的疾病如果具有相同的病机(如气虚、血瘀等),则可以采用相同的治疗方法。因此,中医不会简单开出固定成药,而是需要根据患者具体情况,配伍不同药材,量身定制治疗方案。

根据《黄帝内经》,中医还有“君臣佐使”原则,一副药方通常包含:

君药:主治病症的核心药物;臣药:辅助君药,增强疗效;佐药:调和药性,减少副作用;使药:引导药性到达病灶,提高药效。

“君臣佐使”最初指古代人事关系,后被引入中医配伍体系,强调药物的相互作用和协同效果。

配伍涉及阴阳、五行、气血精微等中医理论,如一像太极、二像阴阳、三像天地人等。

《素问六节脏像论》曰:“三而成天,三而成地,三而成人,三而三之,合则为九。九分为九野,九野为九藏。”又经云:“神藏五,形藏四,合为九藏。”

九藏所反映的是五脏之气的阴阳转化。不论是“三气”还是“九藏”,都是气的阴阳平衡变化。此类组方药含义,通过运化在内的精化气,以达到身体上下阴阳平衡,并且通过调气以祛邪外出。

这些药材的合理搭配,能使药方发挥最佳治疗效果,而抓药正是这一配伍原则的具体体现。

中药多采用汤剂,需要患者自行煎煮。煎煮过程中,药材的有效成分溶解于水,使人体更容易吸收。不同药材的煎煮方式、时间和火候也各有讲究,如矿物类药物需久煎,芳香类药物宜后下,这些细节均影响药效的发挥。

三、抓药与“药王”孙思邈的故事

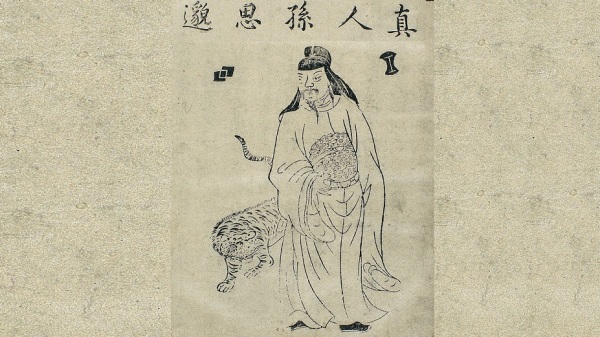

孙思邈 。(图片来源:Gan Bozong/维基百科)

“抓药”一词的历史可以追溯到千余年前,并与唐代著名医药学家孙思邈(被誉为“药王”)有关。相传,孙思邈一生致力于行医、采药,不论走到哪里,只要发现好药材,都会不辞辛苦地采摘。他翻山越岭、攀岩涉水,四处寻访药材,并根据药物的性味和功效分类存放。

为了便于携带和存放,他特意制作了一件带有许多小口袋的围布,类似于现代的围裙。每当采集到一种药材,他就将其放入不同的口袋中,以防混淆。当他给病人治病时,便直接伸手从口袋中抓取合适的药材,为患者配药。

一次,孙思邈路过某个村庄时,看到一名妇女被狗咬伤,血流不止。他立即上前,从围布的口袋中抓出一味止血药敷在伤口上,血很快止住了,疼痛也减轻了。这一幕恰好被村民们看在眼里,纷纷称赞他的医术高明。久而久之,大家每逢生病,便希望孙思邈来“抓药”救治。

这一习惯逐渐流传开来,人们在开设药店时,也开始模仿孙思邈的做法,在药柜的小抽屉中存放不同药材,取药时直接用手抓取。为了提高效率,一些药房甚至在同一个抽屉中隔出多个小格子,存放不同的药材。这样既避免药材混杂,又方便取药,逐渐形成了现代中药房“抓药”的模式。

“抓药”这一传统,是中医文化的重要标志,承载着古人的智慧与经验,延续着中华医学的独特魅力。