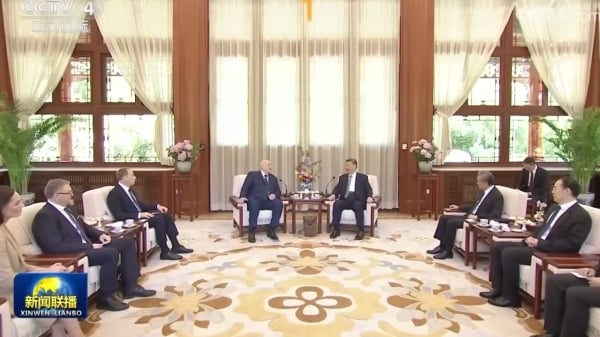

習近平會見白俄總統盧卡申科(視頻截圖)

【看中國2025年7月8日訊】(看中國記者孟浩綜合報導)在全球地緣政治風雲變幻的當下,中美之間的競爭已悄然升級為一場「新冷戰」。據《華爾街日報》7月7日報導,中共黨魁習近平以蘇聯解體為鑑,精心策劃了一場持久戰,試圖通過經濟、外交、軍事和內部穩定的四大支點,削弱美國霸權,為中(共)國崛起贏得時間。時評人章天亮深入剖析了習近平的戰略布局,揭示其背後的深意,並探討美國如何應對這場悄無聲息卻影響深遠的全球競爭。

習近平的戰略背景:蘇聯解體的教訓

《華爾街日報》文章說,習近平對蘇聯解體的深刻反思塑造了他的對美戰略。文章表示,蘇聯在冷戰期間過度聚焦重工業和軍備競賽,導致經濟失衡和民生困苦,最終引發社會不滿和政權崩潰。章天亮在其自媒體《天亮論政》中提到,他認識的一位商人在蘇聯解體前夕描述,當時蘇聯民眾排長隊僅為領取一塊黑麵包,生活極端艱苦,這種經濟崩潰直接導致了蘇聯的瓦解。

習近平從中得出結論:經濟崩潰是政權垮臺的根本原因。因此,他明確避免重蹈蘇聯覆轍,不將經濟資源過度集中於重工業或武器生產,而是致力於打造完整的產業鏈,以增強中國經濟對外部衝擊的韌性。文章表示,習近平的目標是通過「雙循環」模式——國內生產滿足內需,同時出口商品至全球市場——確保中國經濟不依賴單一國家或市場。

章天亮進一步指出,習近平還吸取了蘇聯在外交上的教訓。蘇聯在冷戰後期被西方孤立,缺乏有效的國際盟友。習近平力求避免類似孤立,通過多邊外交和地緣政治策略打破美國對中國的圍堵。這種戰略耐心和戰術靈活性被認為是實現「戰略相持」的關鍵。

習近平的「新冷戰」戰略:四大支點

章天亮在評論中總結了習近平對美戰略的四大支點,這與《華爾街日報》文章的分析高度一致。這些支點共同構成了中國在與美國長期競爭中的核心框架:

- 經濟發展:打造自給自足的產業鏈

據《華爾街日報》文章,經濟是習近平戰略的基石。文章表示,習近平深知美國在經濟領域的持續優勢,因此他致力於建設一個自給自足的產業鏈,以抵禦美國在貿易和技術領域的限制。章天亮在評論中強調,蘇聯的失敗源於過度依賴重工業,而習近平試圖通過發展多元化經濟,確保中國能夠生產從基礎消費品到高科技產品的各類商品。

2020年,習近平提出「雙循環」戰略,旨在通過國內生產滿足內需,同時維持對全球市場的出口。這一模式不僅增強了中國經濟的韌性,還使得其他國家難以完全與中國脫鉤。例如,特朗普政府時期對中國的貿易戰和拜登政府的強硬政策都未能徹底切斷中美經濟聯繫。章天亮補充道,這種「你中有我,我中有你」的模式使得完全脫鉤變得異常困難。

然而,這一策略也帶來了挑戰。習近平的「自主可控」和「國產替代」政策導致了通縮循環,民營部門活動受到抑制。這些經濟困境可能成為習近平戰略的潛在風險。

- 外交突圍:避免地緣政治孤立

文章說,在外交層面,習近平的目標是避免蘇聯式的孤立。文章表示,中國通過推動「多邊聯盟」策略,與歐盟、澳大利亞、日本、韓國等國家建立直接聯繫,以削弱美國聯盟體系的影響力。章天亮在評論中補充,中共積極拉攏傳統上親美的國家和地區,特別是在特朗普政府解散美國對外援助機構(USAID)後,中國藉機填補地緣政治空白。

中共通過「一帶一路」倡議改革貸款模式,試圖消除「掠奪性貸款」的負面形象,使其對融資國更具可持續性。章天亮進一步指出,這種外交努力旨在將中國融入全球經濟,特別是與低收入國家的經濟聯繫,從而避免被孤立。

- 軍事建設:穩健擴張而非軍備競賽

軍事建設是習近平戰略的第三支點。文章稱,過去三年,中國國防預算以每年約7.2%的速度穩定增長,高於5%的整體經濟增長率。儘管如此,中國的國防預算仍控制在國內生產總值的1.5%以下,避免了蘇聯因軍備競賽導致的經濟過度負擔。

章天亮在評論中強調,習近平的軍事戰略並非追求與美國的直接對抗,而是通過穩健的軍事現代化提升中國的硬實力。例如,中國在航空母艦、戰鬥機等領域的投入顯著增加,但避免了代價高昂的全面軍備競賽。這種策略旨在為中國在未來可能的衝突中保留戰略主動性。

- 內部穩定:加強社會控制

第四支點是內部穩定。習近平將蘇聯解體歸因於意識形態鬥爭的失敗和黨對社會的失控,因此強調共產黨必須加強對社會各方面的全面控制。

章天亮在評論中提到,習近平通過嚴格的維穩措施,確保國內社會穩定。這種控制不僅包括對言論和媒體的審查,還包括利用技術手段監控社會活動。例如,伊朗在2023年6月限制網路自由後,VPN需求激增,而中國通過類似的網路管控措施,確保信息傳播符合官方敘事。

戰術靈活性:游擊戰式的「拖延戰」

《華爾街日報》文章稱,習近平的戰略靈感部分來源於毛澤東的游擊戰思想。文章引用亨利.基辛格的分析:「常規軍隊不贏就是輸,游擊隊不輸就是贏。」章天亮在評論中進一步解釋,習近平的對美策略類似於游擊戰,通過拖延戰術消耗美國實力,同時為中國爭取時間。

例如,習近平在貿易談判中展現出靈活性。面對川普的高壓關稅政策,習近平先是強硬回應,隨後表示妥協,最終與川普團隊達成協議。章天亮認為,這種「以退為進」的策略是精心設計的拖延戰術,旨在避免直接對抗,同時為中國爭取發展空間。

此外,章天亮在評論中提到,中國利用軟實力擴大國際影響力。中共邀請美國網紅「IShowSpeed」訪華,通過其1.2億粉絲的社交媒體平臺展示中國的高鐵和電動汽車,塑造正面形象。這種大外宣策略比傳統官方媒體(如新華社或人民日報)更具可信度和影響力。

戰略挑戰與不確定性

《華爾街日報》一文表示,儘管習近平的戰略布局周密,但其成功與否仍存在不確定性。中國的經濟政策可能加劇國內經濟困境,例如通縮循環和民營企業活力下降。此外,過度依賴國家控制可能抑制創新,限制中國在技術領域的長期競爭力。

在地緣政治方面,儘管中國通過多邊外交取得一定成效,但美國及其盟友的警惕性也在提高。例如,川普政府對中國留學生簽證的限制和對美國之音等機構的削減,促使中國加大軟實力投入,但這未必能完全抵消西方對中國的戒心。

章天亮在評論中指出,軍事擴張方面,中國雖然避免了全面軍備競賽,但其快速的軍事現代化可能引發周邊國家的反彈,甚至加劇地區緊張局勢。此外,中俄「無上限」友誼雖為中國提供了戰略支持,但俄羅斯在烏克蘭戰爭中的困境也可能拖累中國的國際形象。

美國的應對策略

文中寫道,習近平相信全球力量平衡將逐漸向中國傾斜。然而,章天亮在評論中警告,美國不應因中共的表面妥協而掉以輕心。習近平的拖延戰術可能隱藏著更長遠的戰略目標,即在技術、軍事和地緣政治領域超越美國。

美國需要保持戰略警覺,避免被短期的貿易協議或外交緩和所迷惑。《華爾街日報》文中引用克萊蒙特.麥肯納學院的裴敏欣的話:「戰略耐心、保存實力和戰術靈活性對於實現這種相持狀態都至關重要。」章天亮進一步建議,美國應繼續鞏固盟友關係,強化技術封鎖,並在地緣政治競爭中保持主動。例如,加強與歐盟、日本等盟友的協調,限制中國獲取關鍵技術,同時通過經濟援助和軟實力對抗中國在低收入國家的擴張。

此外,美國需警惕中國利用網紅和社交媒體進行的大外宣攻勢,加大對自身價值觀的傳播力度,以抵消中國在全球輿論場的影響力。只有通過全面的戰略應對,美國才能在這場持久戰中佔據上風。

據《華爾街日報》文章,習近平的「新冷戰」戰略是一場精心設計的持久戰,旨在通過經濟、外交、軍事和內部穩定的四大支點,延長與美國的競爭時間,削弱其霸權地位。章天亮則指出,這一戰略以蘇聯解體為鑑,強調戰略耐心和戰術靈活性,力求在不直接對抗的情況下實現趕超。

然而,這一戰略的成功與否取決於北京能否克服國內經濟困境、國際孤立的壓力以及技術創新的挑戰。美國則需保持戰略主動性,警惕北京的拖延戰術,以應對這場曠日持久的競爭。

中美之間的「新冷戰」不僅是一場經濟和軍事的較量,更是一場意識形態與耐心的較量。結局如何,我們拭目以待。