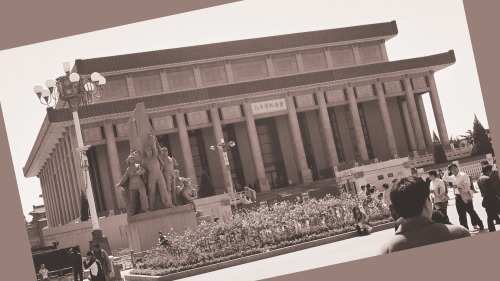

毛澤東紀念堂令中共高層進退兩難。(圖片來源:公有領域 Georgio/wikipedia/CC BY-SA 3.0)

奧琳埃娜.法拉奇女士是一位擅長捕捉時機採訪新聞的義大利記者兼作家。1980年8月21日,她在中南海單刀直入問鄧小平:「毛主席紀念堂不久是否將要拆掉?」

鄧小平將手一擺,說:「我不贊成把它改掉。已經有了的把它改變,就不見得妥當。建是不妥當的,如果改變,人們就要議論紛紛。現在世界上都在猜測我們要毀掉紀念堂。我們沒有這個想法。」

鄧的意思是說:1.不該建(原因沒說);2.不能拆,因為「已經有了」,又怕世人(藉此發表不利於中共的)議論;3.全世界都樂見中共拆掉紀念堂,但中共說「不」。

香港《爭鳴》雜誌2016年8月號披露消息稱,當年6月下旬,中共政治局高票通過了王岐山發起的議案,要求將紀念堂遷離至湖南韶山。據說習近平也表了態說,紀念堂的問題早晚要解決,不能以任何理由保留下去。

綜合上述可見,在鄧小平眼裡,或在後任中共高層眼裡,紀念堂大概相當於一塊得之不該、棄之有悔的「雞肋」?

接下來,我們來看為給中共建這個「雞肋」,江蘇吳縣人都經歷了什麼?

毛澤東「下課」,「雞肋」上馬

1976年9月9日,毛澤東去世。剛剛有望稍事消停喘息的中華大地,一場因毛死而生的窮奢極欲、橫徵暴斂、暴殄天物的狂飆卻平地而起——

為了穩定國內的各種局勢,以華國鋒為主的中共高層決定:在天安門廣場為毛修建紀念堂。資料顯示,全國29個省市的珍貴石材、玉石、樹木、花草等等,被指令限期無償徵用。本文將向大家講述的是當年發生在江蘇吳縣的故事。

吳縣石材有來歷,無償貢毛沒商量

吳縣,這個坐落在江蘇省東南部,離北京兩千里之遙的芝麻小縣有個天池山,因為蘊藏著豐富的花崗岩資源,也沒有逃過毛紀念堂「獵石人」的眼睛,被指令為原材料供應地之一。毛紀念堂工程總指揮部更是派了楊雲懷和沈文川兩位專家,親自到天池山挑選花崗岩。最終,細砂和菜籽砂兩種花崗岩被專家看中。

據史料記載,吳縣花崗岩從春秋戰國時期就有被開採的歷史。尤其是在清代興起了用花崗岩取代石灰岩作為主要建築原材料之後,天池山的花崗岩被運往了全國各地,是十分珍貴的礦產資源。

「採石令」令命名為年度「一號工程」

採石令從京城傳到吳縣的時候,因中共多年神化毛澤東而引發的「國病」,把採石任務命名為年度「一號工程」。

為了盡快優質完成採石令,吳縣縣委決定在縣裡徵集最有經驗、最有能力的老礦工。1977年3月7日,吳縣的頭頭腦腦們分別在藏書、金山和楓橋三個公社召開動員大會,2450多名礦工從吳縣的各個村莊冒了出來,在縣委大院的門口差點擠破頭。甚至絕大多數的人還自帶了各類設備參與到了「一號工程」當中。

石材標準太誇張,難壞當地老石匠

吳縣需要提供給紀念堂的花崗岩不僅需要工件斑紋均勻,且每個石體都不能存在裂縫,哪怕是隱裂也不行。並且還不能具有白礬石帶,就連黑色雲母斑點的直徑也不能超過2.5毫米。

甚至,前往吳縣親自挑選原材料的楊文懷等人還直接在現場繪製了一個「比色板」,要求所有花崗岩的顏色,必須要符合「比色板」的顏色範疇。

光是這些要求,就已經要篩掉採石現場開採出來的大部分的岩石。但是即便是經歷了這些流程之後的花崗岩,距離北京專家的要求還有非常大的差距。

除了開採時的挑選,在加工過程當中,工人也要細之又細,嚴之又嚴。這些被採集而來的花崗岩不僅要根據總指揮部提供的尺寸和規格進行統一的加工,還需要保證所有加工出來的花崗岩正面及四側上半部分全部甲級鏨細,底面和四側的下半部分又要為丙級雙細。

不僅如此,四側上半部分的鏨細平面誤差不能超過2毫米,更不能存在超過1毫米的缺陷口。而下半部分的雙細也不能出現粗糙的顆粒。

彼時,吳縣需要給紀念堂提供的建築石料一共為4344塊,總重量一度達到了3020.8噸。這樣浩大的工程,對於當時的吳縣礦產開發實力來說,確實是個不小的挑戰。

即便彙集了這麼多的能工巧匠,天池山花崗岩的開採工作也並不順利。首先是「一號工程」對礦石的要求太高,導致在工程的一開始,絕大多數被開採出來的礦石都沒辦法使用,做了太多無用功。

再一個就是被選為了原材料之一的菜籽砂在經過多年的開採之後,天池山這種類型的花崗岩的儲量已經變得非常稀少,只有少部分地區還有這種礦石資源。

為了保障開採工作的順利進行,吳縣縣委只得同意施工隊擴大開採範圍,尋找足夠多的礦石資源。

毛紀念堂採石與保護文物狹路相逢

採石工程隊的負責人為了盡快地完成任務,不僅用工具將天池山上許多岩石層炸得七零八落,就連附近一些應該在春天抽枝發芽的植物也受到了巨大的傷害。再這麼蠻幹下去,山上的蓮花峰、石鼓峰、「老僧禮佛」等景觀,還有天池山上的石屋和石造像等文物,根本經不起這麼強烈的折騰,一旦這些文物受到了傷害,對於當地珍貴的文物與歷史保護工作,都是一場巨大的災難。而採石工程隊甚至都沒有向當地的文物保護機構進行報備。

時任吳縣文物管理委員會副主任的張志新,偶然從天池山腳下經過發現「有情況」。當時張志新只感覺那些炸山的火藥炸開的不是花崗岩,而是他的腦袋。張志新當即就跑到了山下的寂鑒寺,尋找住在這裡的幾位僧人詢問具體情況。

沒想到寂鑒寺的幾位僧人卻告知了張志新一件更加讓他心碎的事情:「寺門口的六棵大椐樹已經被挖倒了,因為運石頭需要大樹修築棧道。」

張志新知道,這六棵大椐樹早已有了五六百年的歷史,是省級文物。這樣嚴重的破壞文物的「案件」,怎麼能不讓他這個吳縣文物保護負責人感到震驚呢?

在隨後的談話當中,張志新瞭解到,僧人們也曾想過和工程隊的人員們進行交涉。可是吳縣縣委徵調來的這些工人們,大多是中年壯漢,受到小時候家庭條件的影響,幾乎都沒怎麼上過學,對於文物保護更是一點認識都沒有。

僧人們幾次三番地想要向他們科普文物的重要性,可是工人們的反應讓僧人們只覺得自己是「秀才遇到兵,有理說不清」。無論怎麼解釋,在這些人的眼裡,什麼事情都沒有為毛主席修建紀念堂重要。

就這樣,僧人們只能眼睜睜看著這些好不容易長了五六百年的大樹轟然倒下。

張志新聽了僧人們的描述,差點七竅生煙。這些年來,省裡、市裡和縣裡為了保護這些文物花費了不少的人力、物力。如今多年來的努力毀於一旦,這怎麼能不讓他心痛呢?思前想後,張志新決定將這些問題整理好,匯報給吳縣縣委和江蘇省文管會的專家們。

在做好了要和工程隊負責人大吵一架的心理準備後,第二天天不亮的時候,張志新就摸黑爬到了山上,找到了正在施工的隊伍。沒想到當時在現場的總指揮一聽到張志新的來意,就有些無奈。他一邊十分熟練地分揀石塊,一邊抱怨:

「你們老說保護文物,可是在我們這些人眼裡,這些佛像就是個擺設!……我們的任務是為修建毛主席紀念堂尋找最好的石料,不是保護文物。」

張志新被總指揮氣的一句話也說不出來。他不明白為什麼,保護文物和「一號工程」會成為一件矛盾的事情。

張志新的匯報,讓吳縣縣委的領導人得知了天池山上發生的事,當即就派了工作人員到山上處置:「現在只有天池山的這塊地方有石料,別的地方都找不到了,大家時間緊任務重,總要相互體諒。能在不損壞文物的基礎上完成採石任務,是所有人的心願。大家不要『針尖對麥芒』嘛!」

聽到工作人員的調解,總指揮也放緩了自己的態度:「只要我們能在別的資源找到礦石資源,保證不動這裡的所有文物。如果實在沒辦法,我們也會採取措施保護石屋和石像的。」

有了總指揮這句話,張志新也算察覺到了這件事的轉機。他相信,天池山上總會有其它地方同樣蘊藏著菜籽砂的。

幸虧,功夫不負有心人,在總指揮的帶領下,石匠們費了九牛二虎之力,在翻越了好幾個山頭之後,終於在天池山北側的太陽山找到了符合要求的石料礦脈,這才讓吳縣人世代引以為傲的寶貴文物與自然景觀免遭險厄。至此,張志新懸著的一顆心才全部放在了肚子裡。

結語

記述當年毛紀念堂在全國徵用名貴石材史實的一份文獻中說,「珠穆朗瑪峰的岩石、四川石礦精挑細選的棗紅色花崗岩、山東泰安產的特殊的青花崗岩……都被整車整車的拉到了北京,供專家組挑選……」

真沒想到,價值連城的國寶級石材堆起來的毛紀念堂,到頭來反成了砸在中共手裡的「雞肋」——共「匪」嘛,就是這麼羅剎國!我們似乎從中領教了成語「匪」夷所思的另一種內涵。

責任編輯:文麗

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。