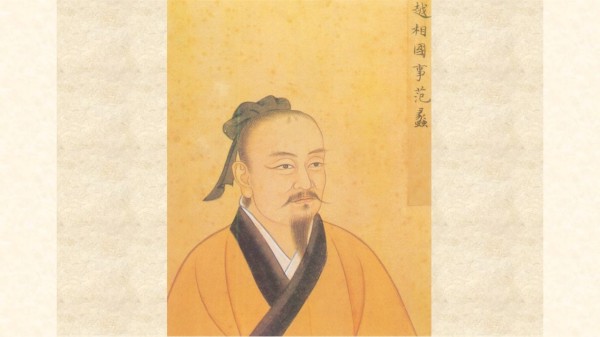

范蠡破解人性弱點,成就千古傳奇。(圖片來源:公有領域 維基百科)

從越國謀士到商界鼻祖,他留下的智慧比黃金更珍貴,從功成身退到三次散財,范蠡的傳奇藏著甚麼秘密?

公元前473年,越王勾踐滅吳雪恥,范蠡卻選擇悄然歸隱。這位曾助勾踐臥薪嘗膽的謀士,三次散盡家財又三次成為首富,被後人尊為「商聖」。他留下的不僅是經商秘籍,更是一部洞察人性的生存智慧錄。

范蠡在太平湖邊迎來生命的終點,他給子孫留下忠告「人生有四禍,躲過便是福」。

禍首一:口無遮攔,禍從口出

商鞅變法強秦,卻因當眾辱罵舊貴族被五馬分屍;關羽大意失荊州,起因是輕信東吳「美髯公」之譽。范蠡在越國當大夫時,連勸諫勾踐都「跪著說」,深知「真話不全說,假話全不說」的處世哲學。

正如《資治通鑒》所言:「言不可輕,行不可躁。」

禍首二:貪慾過剩,反噬自身

和珅聚斂八億兩白銀,最終落得身敗名裂。范蠡經商時堅持「賺十文取七文」,留下三分給「老天爺」。這種「留余」智慧,讓他在三次經濟危機中屹立不倒。

禍首三:驕矜自傲,必遭天譴

韓信炫耀「多多益善」遭劉邦忌憚,關羽因自滿失荊州,印證《易經》「亢龍有悔」之理。范蠡當首富時穿粗布麻衣,見乞丐行禮,參透「謙受益,滿招損」的千古真理。

禍首四:執念太深,反誤性命

李斯臨刑前哀嘆「牽犬東門」,因執念權位失去自由。范蠡「寧贖不倚權」。

范蠡的兒子在一次衝突中誤殺他人。作為當時富甲一方的商人和越王勾踐的功臣,范蠡完全可以利用自己的權勢或影響力為兒子脫罪。然而,他選擇了以合法手段贖罪,而非倚仗權力。這一行為不僅避免了因濫用權力引發的爭議,范蠡深知權力是一把雙刃劍,若為了私事濫用權力,不僅可能損害自身聲譽,還可能引發社會對他的質疑。他選擇以贖罪方式處理此事,既保護了家庭,又維護了法律和社會秩序。

四味解藥——穿越千年的生存智慧

范蠡隱退時告誡家人「穿布衣見人」。(圖片來源: Adobe stock)

我們要向范蠡學智慧,做清醒的現代人 。從越國大夫到商界傳奇,范蠡用一生證明:真正的強大不是征服,而是克制。《史記》曰:「范蠡三徙,成名於天下。」他的智慧是超前的,才能成為傳奇。范蠡說的人生四禍,從范蠡自身的範本就可得出解藥。

解藥一:開口前問自己:這話非說不可嗎?

范蠡勸諫勾踐時「跪著說」,現代人卻習慣在社交媒體「開麥宣泄」。心理學實驗表明,90%的口舌之爭源於「情緒先行,理性斷後」。

用「3秒法則」克制衝動——話到嘴邊先默數三秒,讓理性回歸。

解藥二:想要時等三天,再伸手

范蠡經商「留三分餘地」,現代人卻陷入「即時滿足」陷阱。神經科學研究顯示,延遲決策能讓選擇更理性,後悔率降低42%。

解藥三:得意時低頭,看腳下是否是懸崖

范蠡隱退時告誡家人「穿布衣見人」,現代人卻沉溺於「朋友圈人設」。某上市公司CEO因高調炫富遭人嫉妒,最終被做空。

范蠡三次散財,既保全自身又贏得美名,正是「高調做事,低調做人」的典範。

解藥四:執著時算筆賬:十年壽命換值不值?

李斯為權位舍棄自由,范蠡卻用二十年時間完成「從臣到商」的華麗轉身。經濟學中的「機會成本」理論,恰是解開執念的鑰匙。

你最執著的那個目標,是否值得用人生最黃金的十年去換取?